こんにちは、CLINICIANSの代表のたけ(@RihaClinicians )です!

今回は脳卒中リスク管理のお話しですが、内容が濃すぎて一回の記事では掲載しきれないのでまずはペナンブラ、Difusion-perfusion mismuch、脳血管自動調節能、動脈硬化の評価について丁寧にご説明します。

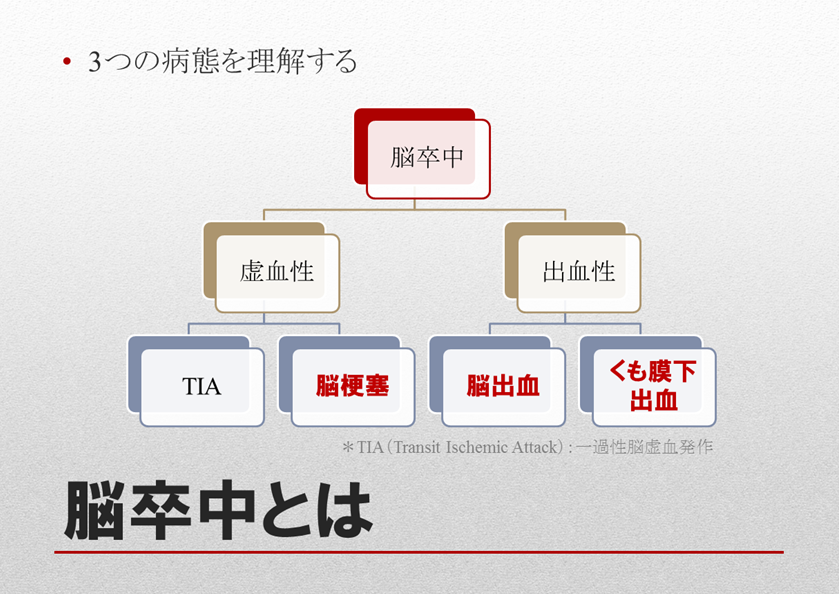

脳卒中とは?

まず、ほんと基本中の基本ですが、脳卒中とはなんぞや?ということを確認しておきましょう。

脳卒中は、脳の血管が詰まって発症する虚血性脳卒中と、脳の血管が破れる出血性脳卒中の大きく二つの病態に分類されます。

さらに虚血性脳卒中は一過性脳虚血発作と脳梗塞、出血性脳卒中は脳実質内に出血をきたす脳出血と脳と脳を覆う膜のひとつであるくも膜との間に出血をきたすくも膜下出血に分類されます。

TIAについては再発予防(脳卒中への移行予防)が重要となりますが、今回のリスク管理とは異なる話になるので割愛します。

今後お話していく内容は、上記の脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の三つに関する病態とリスク管理の方法についての内容であるということをまずご理解ください。

ペナンブラとは

上記で三つの病態を・・っといったのですが、まずは全てに共通する病態とリスク管理を押さえておきましょう!

脳梗塞や脳出血は脳実質の損傷を伴います。また、くも膜下でも同じように脳実質の損傷が伴うことがあります。

よって、三つの病態には共通して注意すべき事項があるということになりますので、まずはその内容から。今日の記事ではこの内容だけに絞ってお話しします。

この三つの病態で共通する重要なものは「ペナンブラ」です。

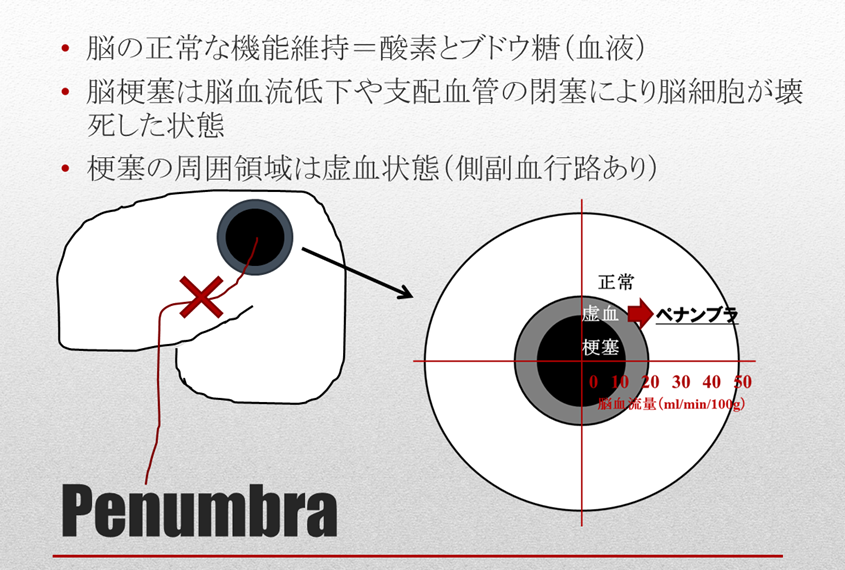

脳が正常の機能を営むためにはエネルギー産生のためにブドウ糖や酸素が必要です。

これらは脳組織自体に貯える機能がないため、常に血液から取り込まないといけません。

よって、脳の血管が詰まった場合はこの栄養源が枯渇してしまい、その血管の支配領域の細胞が死に至ります。これを梗塞(脳血流量:0-10ml/min/100g)といいます。

そして、この脳梗塞の周りには、側副血行路からの脳血流があってかろうじて梗塞を逃れた虚血した脳組織(脳血流量10-20ml/min/100g)が存在します。

この虚血した脳組織の部分が「ペナンブラ」と呼ばれている部分であり、ペナンブラは早期に十分な脳血流量の改善があれば脳梗塞を回避できる可能性が高いといわれています。

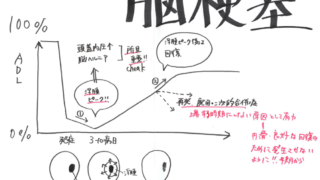

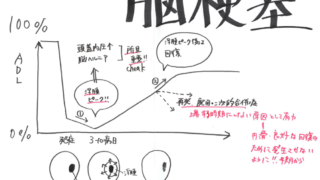

脳血管自動調節能

ペナンブラが理解でてきたところで、続いては脳血流を調整している脳血管自動調節能について。

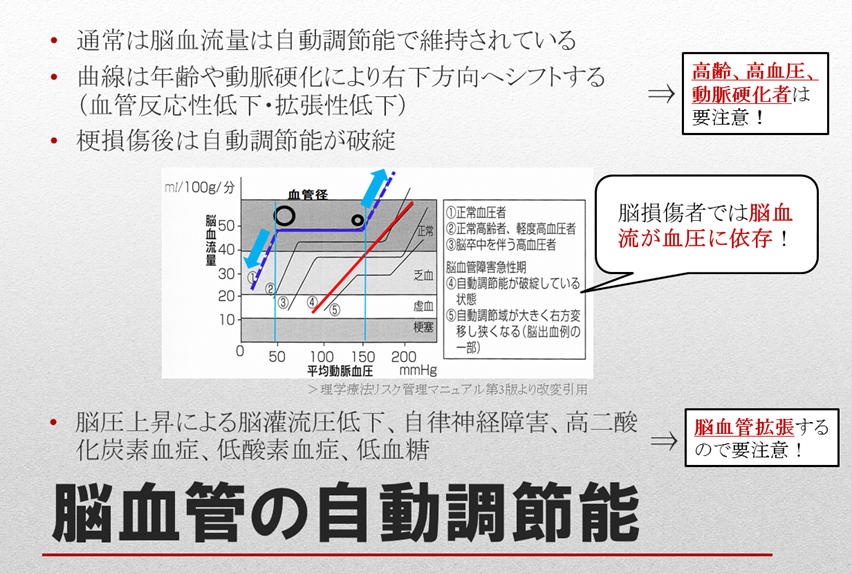

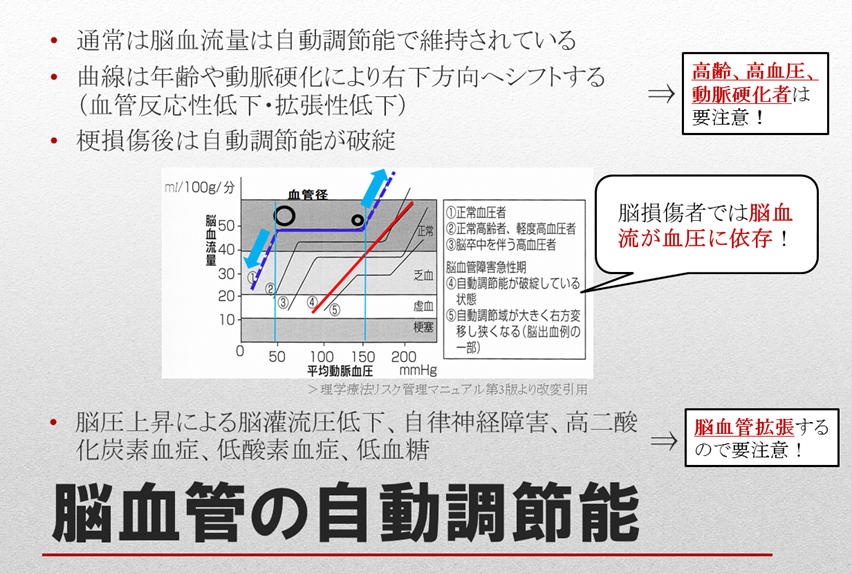

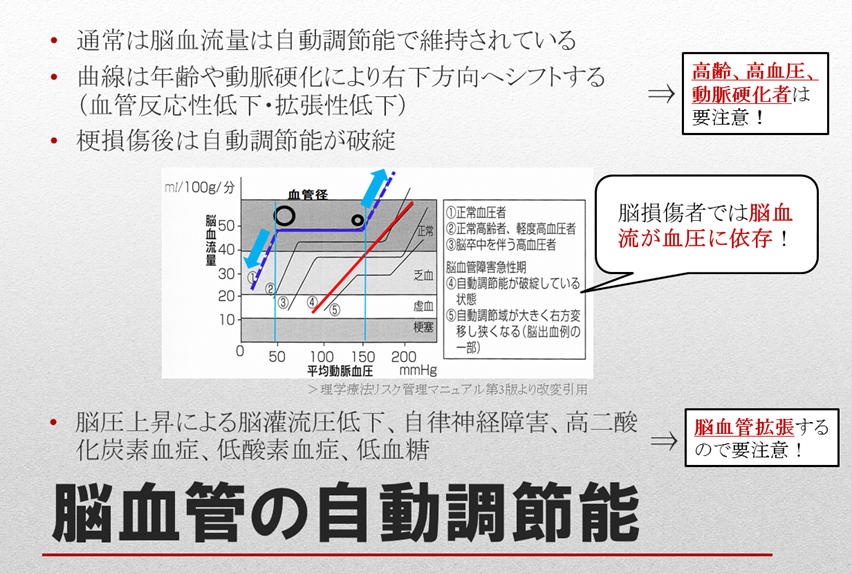

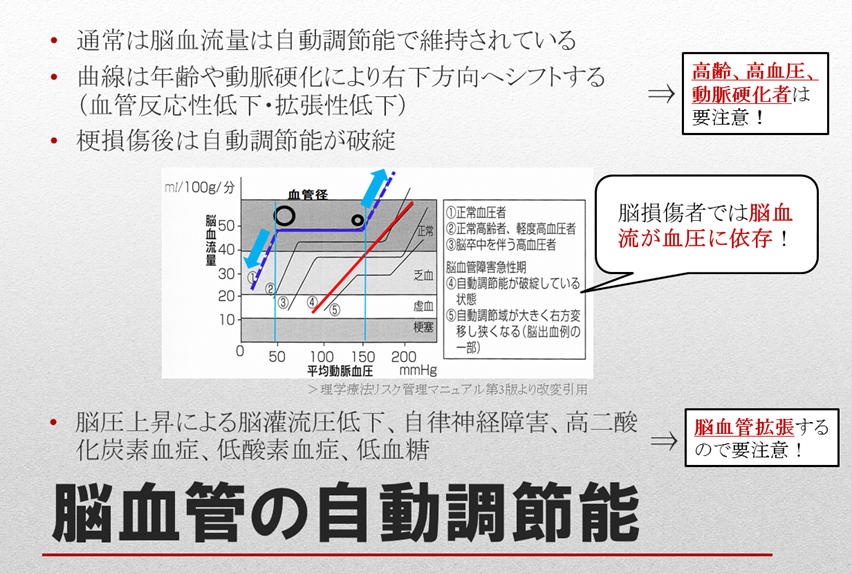

通常であれば、脳血流量の調整は脳血管の収縮や弛緩によって自動的に行われています。

これを脳血管自動調節能と呼びます。

調節の例としては、脳灌流圧が低下した場合は脳血管が拡張して血流量を増やし、脳灌流圧が上昇した場合は脳血管が収縮して脳血流量をそれ以上増えないように調整することで脳灌流圧を保つような調節が行われます。

この自動調節能は、平均動脈圧が50-150mmHg程度の範囲では調節が効きますが、平均動脈圧が50mmHgを切ったり、150mmHgを超えたりすると、それ以上は調節能が効かなくなります。

つまり、健常者でもこの範囲を越えてしまうと、脳血流量は血圧の変動に伴って急激に低下したり(50mmHgを切った場合)、上昇したり(150mmHgを超えた場合)します。

また、高血圧を有していたり、動脈硬化が進行しているような症例では、これらが重症であるほど上記の自動調節能の曲線は右下方へシフトしていきます。

右下方へシフトするということは、ベースとなる脳血流量が自体が少なくなり、正常血圧の方よりも血圧が低下しても調整できる範囲が狭くなることを示します。

つまり、通常であれば平均動脈圧が50mmHgを切らない限りは自動調節能が働くところが、動脈硬化が進行している症例では50mmHgよりも高い段階から自動調節能が機能しなくなり、脳血流を一定に保てないリスキーな状態になりやすいということです。

少しわかりにくいですが、臨床の具体例であれげると動脈硬化がある症例などでは血圧が少し下がるだけでも脳血流量が下がる可能性があるということです!

このような因子をもつ患者さんを担当する際には十分注意しましょう。

動脈硬化が進行しているかどうかは、収縮期と拡張期血圧を用いて計算してみる方法が有名ですが、脳画像でもぱっと見てわかります。

脳梗塞急性期でMRIをとる際には、MRAも一緒にとることが多いかと思います。

動脈硬化が進行している症例では、このMRA画像をみると血管が明らかにでこぼこしています。

MRAでは主幹動脈(大きな血管)しか映りませんが、動脈硬化は末梢部の細い血管ほど進行しやすいといわれていますので、主幹動脈がぼこぼこしているほど動脈硬化が進行している症例であれば、末梢のもっと細い血管も動脈硬化が進行しているということが一瞬でわかります。

ちなみに、もっと太い血管である大動脈弓周囲などをみてぼこぼこしている症例や、動脈に石灰化があるような人でもそうですね。

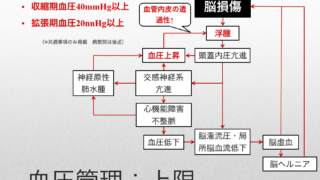

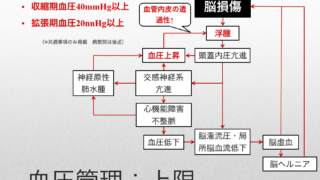

少し話がそれましたが、脳損傷急性期では脳血管の自動調節能が破綻しているといわれています。

つまり、図④のように、脳損傷症例では脳血流量が血圧の変化に依存して変化するということです。

これが意味するところは、脳損傷後の自動調節能が破綻している時期に運動や離床を行う場合、血圧をしっかりとモニタリングしておかないと危険であるということがわかりますでしょうか。

血圧をちょっと下げるだけで、容易に脳血流が低下する状態を引き起こし、先ほどご説明したペナンブラの部分が脳梗塞に至ってしまうかもしれません。

(※血圧の具体的な管理方法に関しては後述)

ちなみに、脳血管は脳圧上昇による脳灌流圧低下、自律神経障害、高二酸化炭素血症、低酸素血症、低血糖などでも拡張するような反応が起こります。

脳卒中急性期にはこれらが容易に誘発されますよね。

くも膜下出血や広範囲損傷の脳梗塞、大量の脳出血では脳圧が上がりますし、このような症例では交感神経が過剰に緊張することでさらに血圧が上昇したりします。

呼吸状態も不安定で、高二酸化炭素血症や低酸素血症も容易に起こります。

また、視床下部付近に損傷の影響が及ぶような症例では自律神経障害も起こります。

これらは脳損傷の程度がひどくなくとも、呼吸器疾患や糖尿病などの併存疾患などでも容易に引き起こされるような因子ですので、そういったところも要チェックですね!

リハ時には離床を必ず行うと思いますが、離床は運動なので二酸化炭素貯溜や低酸素、低血糖を引き起こす可能性も高いですね。

現在は病前からフレイル、ロコモといったような、低活動、低栄養、低骨格筋量で運動耐用能が低下している患者さんも多いので、そのような方はより一層注意が必要です。

しっかりと患者さんの情報を入手し、考えられるリスクを頭に入れて介入を行いましょう。

脳が虚血に陥った時の代償機構に関しては、画像診断チャンネルさんのYotube動画で非常にわかりやすいものもあったのでご参照ください。

>画像診断チャンネルさんYoutube動画:脳虚血による脳の代償機構とペナンブラ簡単に僕なりの解説をつけておきますが、脳血流が低下すると、まずは脳血管を拡張して代償します。

しかし、脳血管の自動調節能の範囲を越えてさらに脳血流量が低下すると、血管拡張では代償できなくなりますので、酸素摂取率(細胞における酸素の取込みの効率)を上昇させて補おうとします。

しかし、さらに脳血流量が低下すると、酸素摂取率を上げても代謝が補いきれなくなり、代謝で使う酸素がどんどん足りなくなっていき徐々に細胞の機能的障害閾値に到達します。

このレベルがペナンブラのレベルであり、ここに入ってくると神経症状が出現してきます。

そのまま脳血流が改善しなければ、ペナンブラはそのうち細胞障害閾値を越えてしまって脳梗塞になります。

リハをしているときにこのような脳虚血と脳代謝の変化は確認できないため、個人的にはこれを覚える必要はないと思っていますが、病態の変化を視覚的にみて理解しやすくて良いですね。

ペナンブラを画像所見で確認する~Difusion-perfusion mismuch~

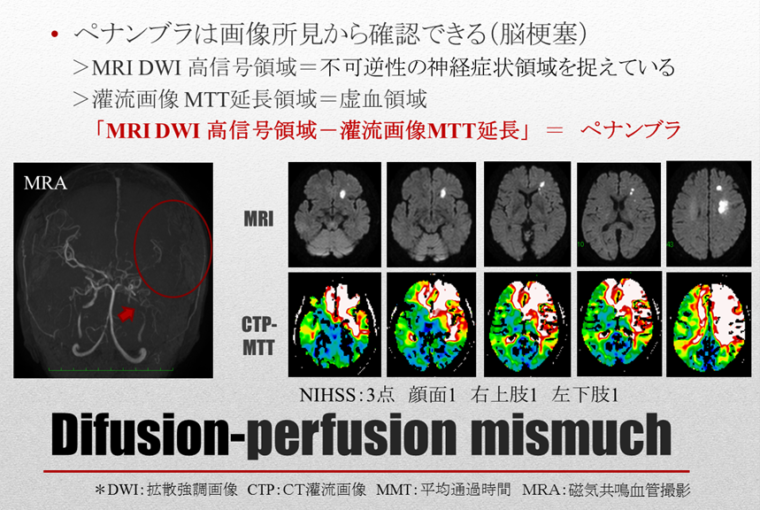

上記ではペナンブラと自動調節能のイメージについてお話しましたが、ペナンブラは実際に臨床でも画像検査の結果を用いて確認できます。

この確認方法は結構重要なので、まだ知らない方は要チェックです!

知っておられる方は、僕が思う臨床的な注意点だけでもみてみていただければなーって思っていますのでさっと目を通してみてください。

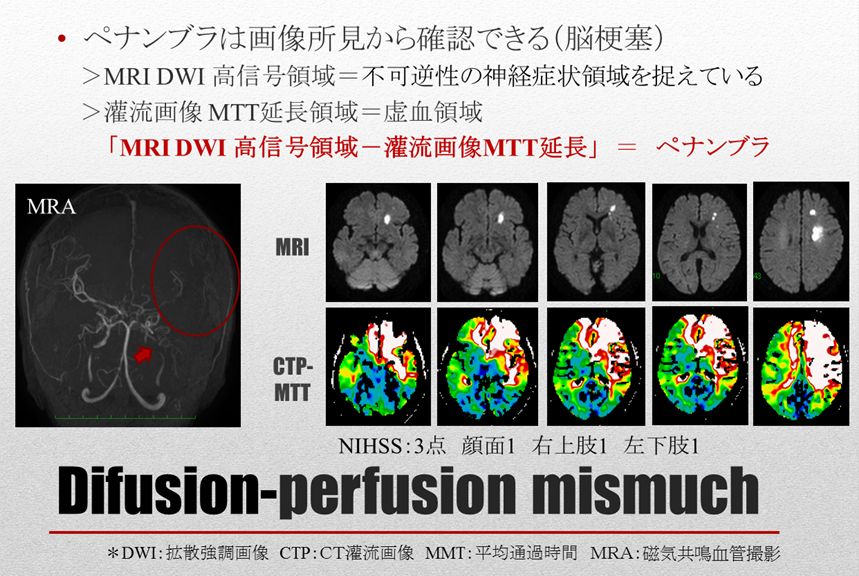

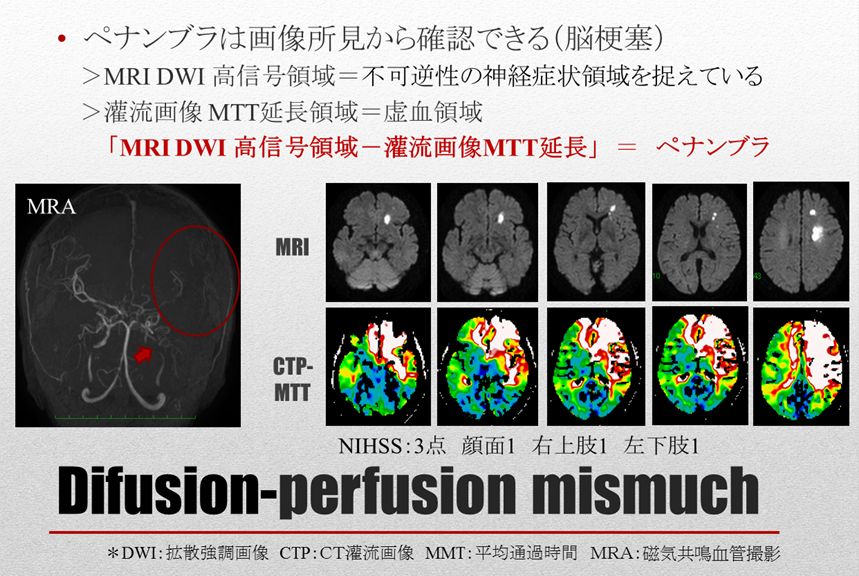

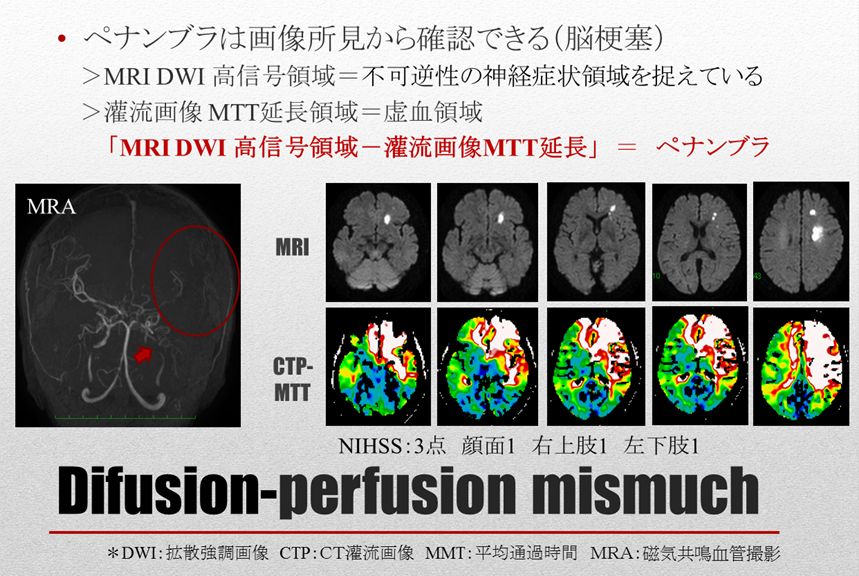

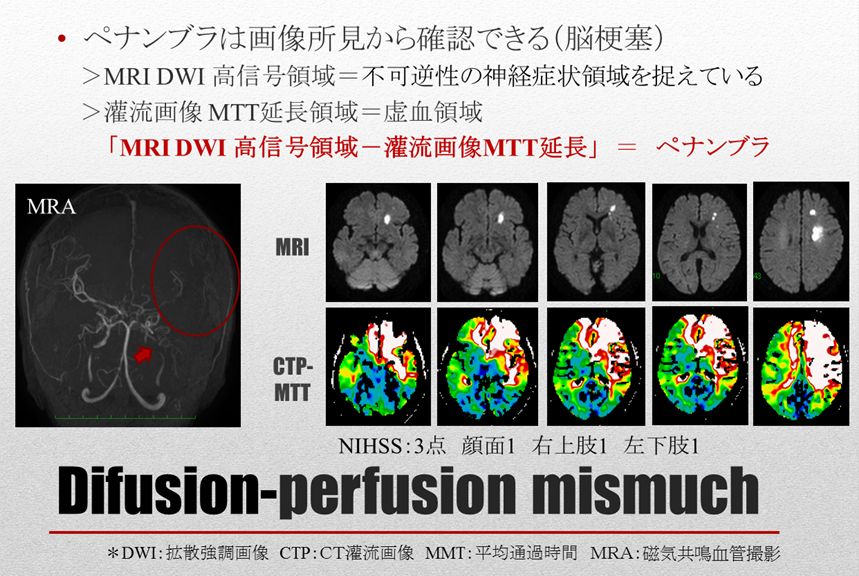

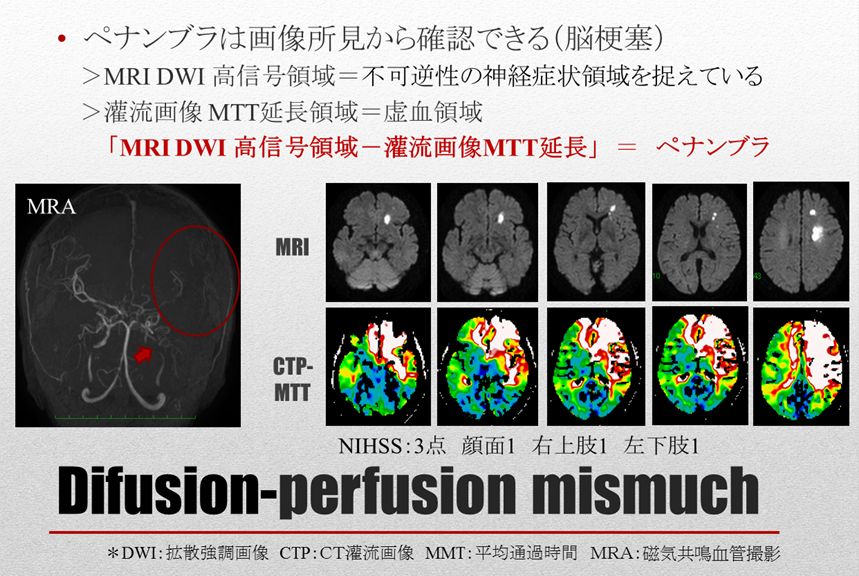

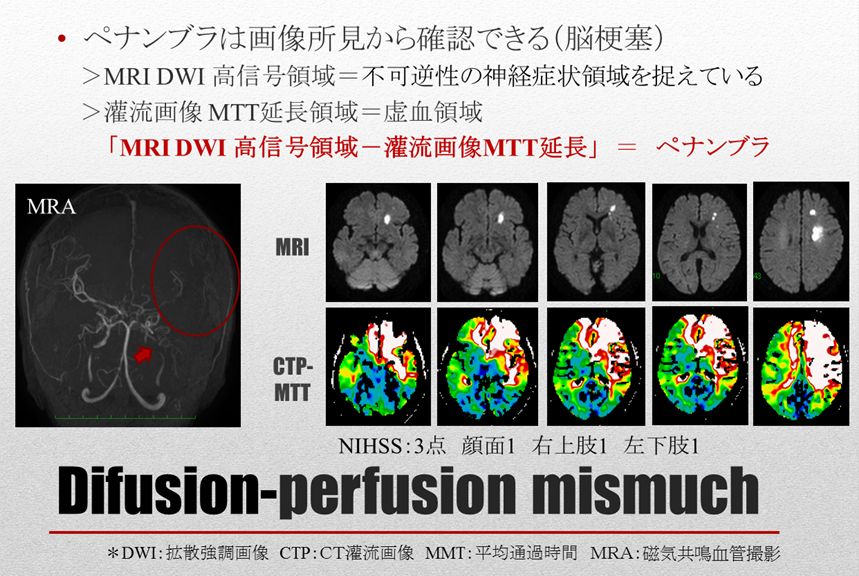

まず、皆さんよくご存知のMRI DWIでの高信号領域は、多くが後に梗塞化する領域であり、既に不可逆性の神経症状を呈する領域を捉えていると考えられています。

そして、CTもしくはMRIの灌流画像のMTT延長は、灌流画像から得られる所見の中でも最も灌流異常に鋭敏に反応し、虚血領域を示していると考えられています。

CT・MR 灌流画像実践ガイドライン2006では、この灌流画像のMTT延長は、良くデザインされた非実験的記述的研究でエビデンスレベルⅢ、推奨度は行うよう勧められるグレードBと示されていました。

この両者の関係を考えると、MTT延長領域はまだ脳梗塞に至っていない部分になりますので、既に梗塞化するDWI高信号領域よりもMTT延長領域の方が広範囲な領域を示すことは理解できますね。

つまり、ペナンブラ領域を確認する方法は、灌流画像で捉えた広い部分から DWI高信号領域で捉えた狭い部分を引いた差の部分をみればわかるということです。

MTT延長領域-DWI高信号領域=ペナンブラ

ここで、臨床的に重要なのは、ペナンブラが確認できるということだけではありません。

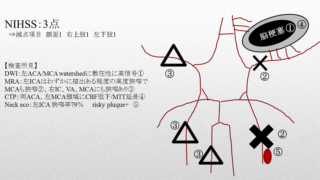

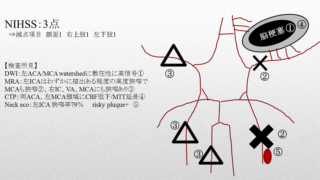

上記の図では、左の内頚動脈領域の脳梗塞症例の各画像所見を掲載しました。

この症例の場合は、臨床症状はNIHSS 3点(減点項目は顔面1、右上肢1、左下肢1)とごく軽症例です。

しかし・・

MRAでは左内頚動脈がわずかにみえる程度でほぼ途絶状態、左中大脳動脈領域は全体的に描出不良となっています。

DWIでは左前大脳動脈領域と中大脳動脈領域の境界領域であるwatershed areaに梗塞散在に高信号領域を認め、CTP(CTの灌流画像)では両側前大脳動脈領域と左中大脳動脈領域にMTT延長(赤くなっている箇所)を認めています。

神経学的症状はごく軽度であるものの、ペナンブラ領域は広範囲に渡っており、脳血流低下で顕著な症状増悪を呈する可能性があることがわかりますでしょうか?

脳梗塞(DWI高信号)領域は小さく症状も軽症例ですが、離床時には血圧が低下すると、灌流画像でMTT延長を示している部分が一気に脳梗塞になる可能性もある非常に注意が必要な症例です。

これらのことから、ペナンブラ領域を確認するとともに、

「血圧を低下させると脳梗塞領域が広がる可能性があるため、血圧管理を厳密に行うこと」

「血圧が低下した場合に出易い症状(特にペナンブラ領域に値する両側前大脳動脈領域、左中大脳動脈領域の症状)を抑えておくこと」

が臨床上非常に重要となります。

離床中に患者さんを悪化させてしまうことがないようにこういった所見をちゃんと見ておかないといけませんね。

少し話が長くなりましたが、今回の記事はこれで終わりましょう!

今回掲載した内容は、全てそのまま臨床に生きる内容だと思います。

それぞれの患者さんの状態をきちんと評価して、これらの知識を上手く臨床で使ってもらえたら幸いです。

次回は「脳卒中リスク管理 概要:ウィリスの動脈輪と頭蓋内血管の狭窄病変の注意点」についてお話します。その話が終わったら、脳卒中全体の具体的な血圧管理や自動調節能の破綻期間についてお話しします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考資料

1)下山 隆科, 井口 保之:知っておくべき脳卒中最新治療 虚血性脳卒中の画像進歩.診断と治療.2015;103(1):P37-42

2)緒方 利安, 永金 義成, 峰松 一夫:ペナンブラの概念に基づくDWI/PWI topographyとdelayed thrombolysis. 脳卒中.2013;35(4): P249-255.

3)工藤 與亮:ペナンブラを画像化する Diffusion-Perfusion Mismatch.脳と循環 ;17(2): P111-117.

4)星野 晴彦:ガイドラインを理解するための脳循環代謝の生理と病態生理.血圧;2010:17(11) :P916-920.

5)理学療法リスク管理マニュアル第3版 [ 聖マリアンナ医科大学病院 ]

充実の“note”で飛躍的に臨床技術をアップ

CLINICIANSの公式noteでは、ブログの何倍もさらに有用な情報を提供しています。“今すぐ臨床で活用できる知識と技術”はこちらでご覧ください!

実践!ゼロから学べる腰痛治療マガジン

腰痛治療が苦手なセラピストは非常に多く、以前のTwitterアンケート(回答数約350名)では8割以上の方が困っている、35%はその場しのぎの治療を行っているということでしたが、本コンテンツはそんな問題を解決すべく、CLINICIANSの中でも腰痛治療が得意なセラピスト(理学療法士)4名が腰痛に特化した機能解剖・評価・治療・EBMなどを実践に生きる知識・技術を提供してくれる月額マガジンです。病院で遭遇する整形疾患は勿論、女性特有の腰痛からアスリートまで、様々な腰痛治療に対応できる内容!臨床を噛み砕いてゼロから教えてくれるちょーおすすめコンテンツであり、腰痛治療が苦手なセラピストもそうでない方も必見です!

実践!ゼロから学べる足マガジン

本コンテンツでは、ベテランの足の専門セラピスト(理学療法士)6名が足に特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術を提供してくれる月額マガジンです。病院で遭遇する足の疾患は勿論、小児からアスリートまで幅広い足の臨床、エコー知見などから足を噛み砕いてゼロから教えてくれるちょーおすすめコンテンツであり、足が苦手なセラピストもそうでない方も必見です!

実践!ゼロから学べる肩肘マガジン

本noteマガジンはCLINICIANSメンバーもみんな認めるベテランの肩肘治療のスペシャリスト(理学療法士)5名が肩肘の治療特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術として提供してくれます。普段エコーなどを使って見えないところを見ながら治療を展開している凄腕セラピストが噛み砕いてゼロから深いところまで教えてくれるので肩肘の治療が苦手なセラピストも必見のマガジンです!

YouTube動画で“楽しく学ぶ”

実技、講義形式、音声形式などのセラピストの日々の臨床にダイレクトに役立つコンテンツが無料で学べるCLINICIANS公式Youtubeチャンネルです。EBMが重要視される中、それに遅れを取らず臨床家が飛躍的に加速していくためにはEBMの実践が不可欠。そんな問題を少しでも解決するためにこのチャンネルが作られました。将来的に大学や講習会のような講義が受けられるようになります。チャンネル登録でぜひご活用ください♪登録しておくと新規動画をアップした時の見逃しがなくなりますよ!

※登録しておくと新規動画をアップした時に通知が表示されます。

なお、一般の方向けのチャンネルも作りました!こちらでは専門家も勉強になる体のケアやパフォーマンスアップに関する動画を無料で公開していますので合わせてチャンネル登録を!