こんにちは。

藤沢肩関節機能研究会 代表の郷間(@FujikataGoma)です。

今回は肩関節の中でも非常に重要な『上腕二頭筋長頭腱の機能』について解説をしていこうと思います。

こちらの記事は肩肘マガジンで投稿している『意外と多い?上腕二頭筋長頭腱炎の病態』のほんの一部分を切り取って解説しております(^-^)

『病態までしっかり把握したい!上腕二頭筋長頭腱炎とは何ぞや⁉⁉』という方はぜひ下記リンクへ飛んでみてください。

今回の内容は

▪そもそも上腕二頭筋長頭腱について詳しく知らない。

▪上腕二頭筋長頭腱ってどんな機能があるの?

▪長頭腱炎になったらどうなるの?

という疑問をお持ちの方々にオススメの記事です。

上腕二頭筋長頭腱炎は実は皆さんの担当されている患者さんの中にも多く潜んでいます。

肩全体が痛い、肩全体がおもだるいという方は意外と上腕二頭筋長頭腱が炎症を引き起こしているのかもしれません。

今回はそんな”意外と重要だけどあまり注目されていない上腕二頭筋長頭腱”についてしっかり理解できる内容となっております。

本記事をきっかけに臨床に落とし込んでいただけると幸いです^^

それでは

まず上腕二頭筋長頭腱とはどういった腱なのかを確認していきましょう。

ざっくり内容を見る

肩関節機能研究会リンク

ちなみに私たちが運営している肩関節機能研究会HPでは肩関節に関する記事を50記事以上投稿しています(^-^)

こちらに肩関節機能研究会HPのリンクもありますのでぜひご覧ください。

上腕二頭筋長頭(腱)とは?

上腕二頭筋長頭とは上腕二頭筋が2つもつ起始部のうちの1つで、肩甲骨関節上結節や後上方関節唇と連続性を持っている筋肉です。

そもそも上腕二頭筋は起始部を2か所持っているので、文字通り”二頭筋”と言われています。

上腕二頭筋長頭は肩甲骨関節上結節、後上方関節唇から、

上腕二頭筋短頭は烏口突起から起始しています。

停止部は橈骨粗面で、力学的にも前腕を効率よく屈曲することのできる筋肉です。

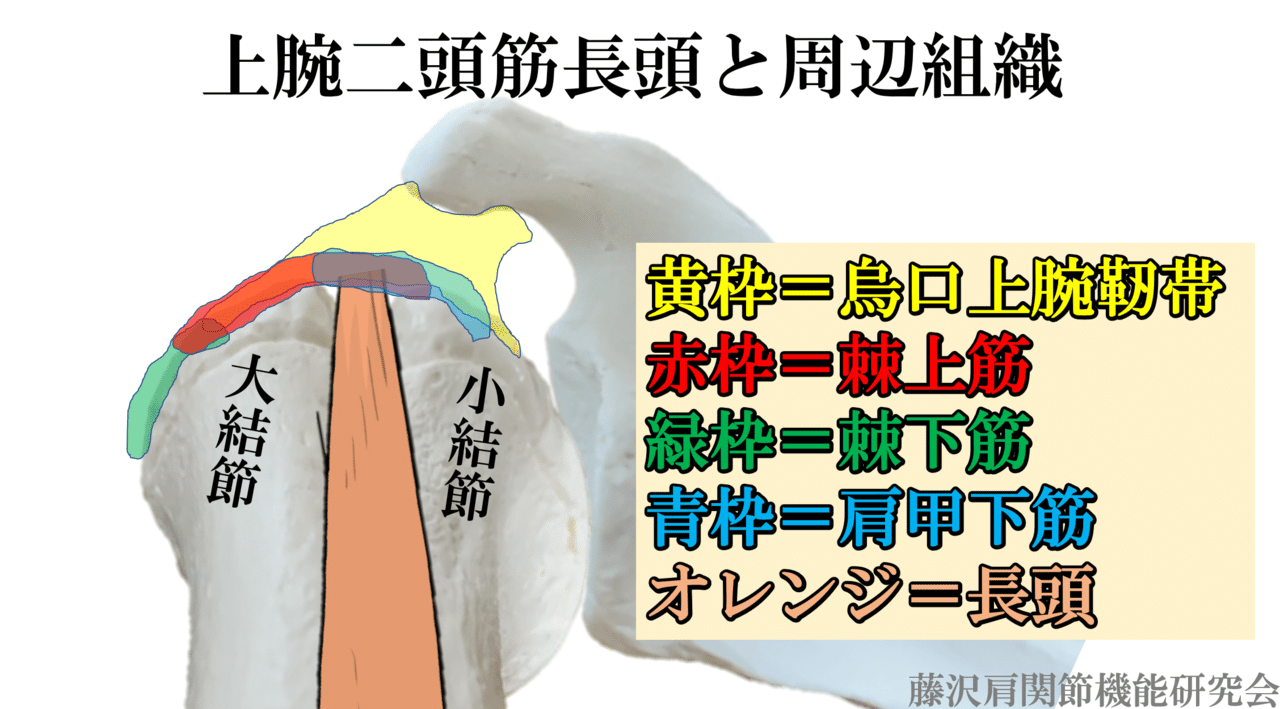

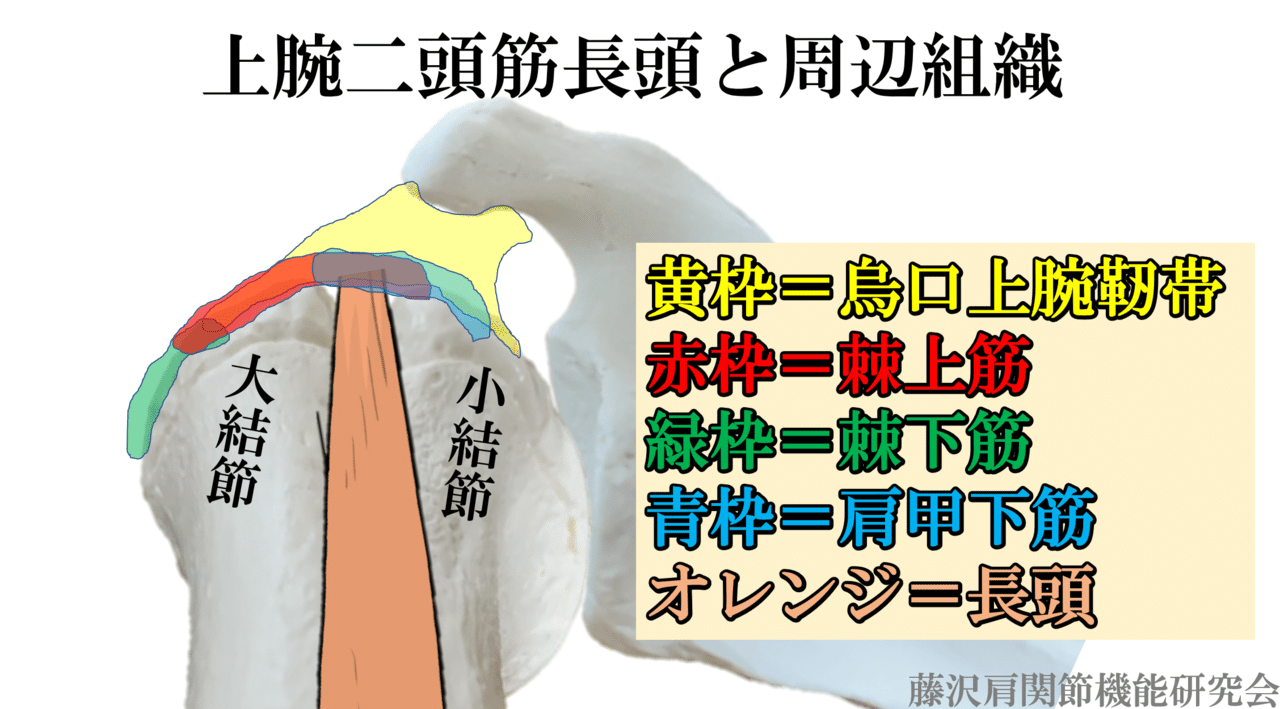

上腕二頭筋長頭は上腕骨の前上方を巻き付くように走行し、大結節および小結節の間の結節間溝を通過し関節包の外に出てきます。

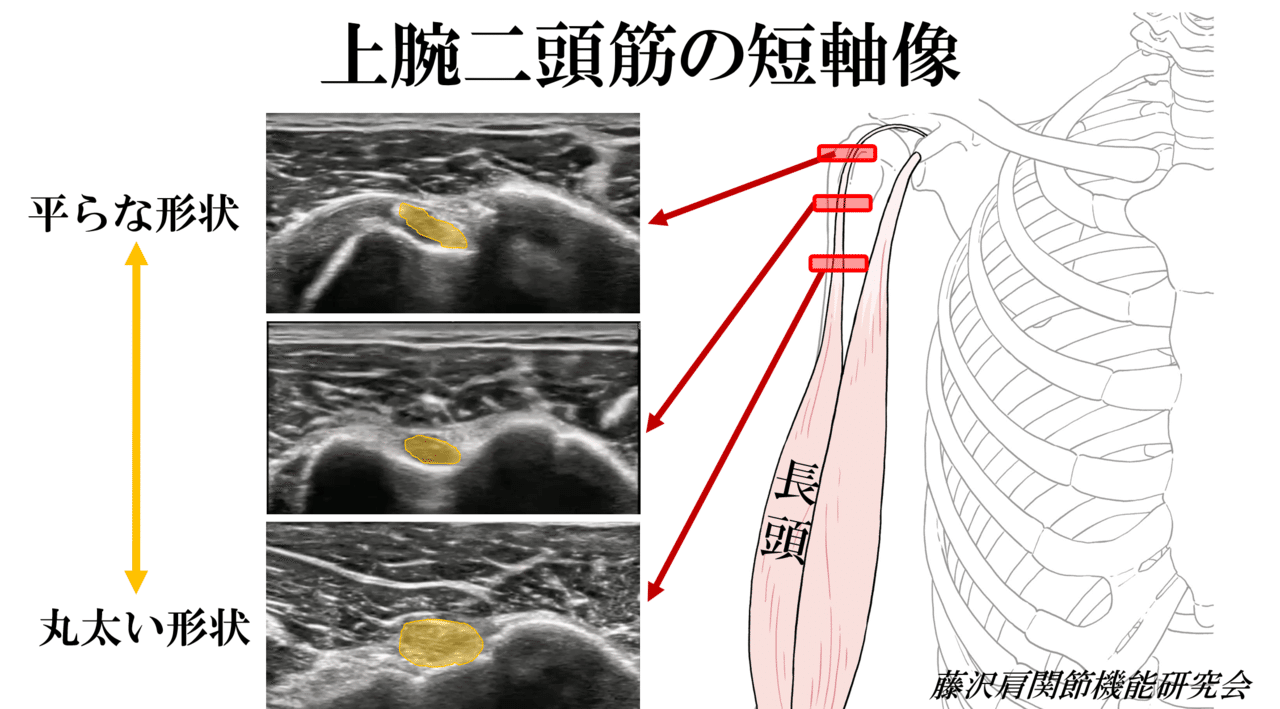

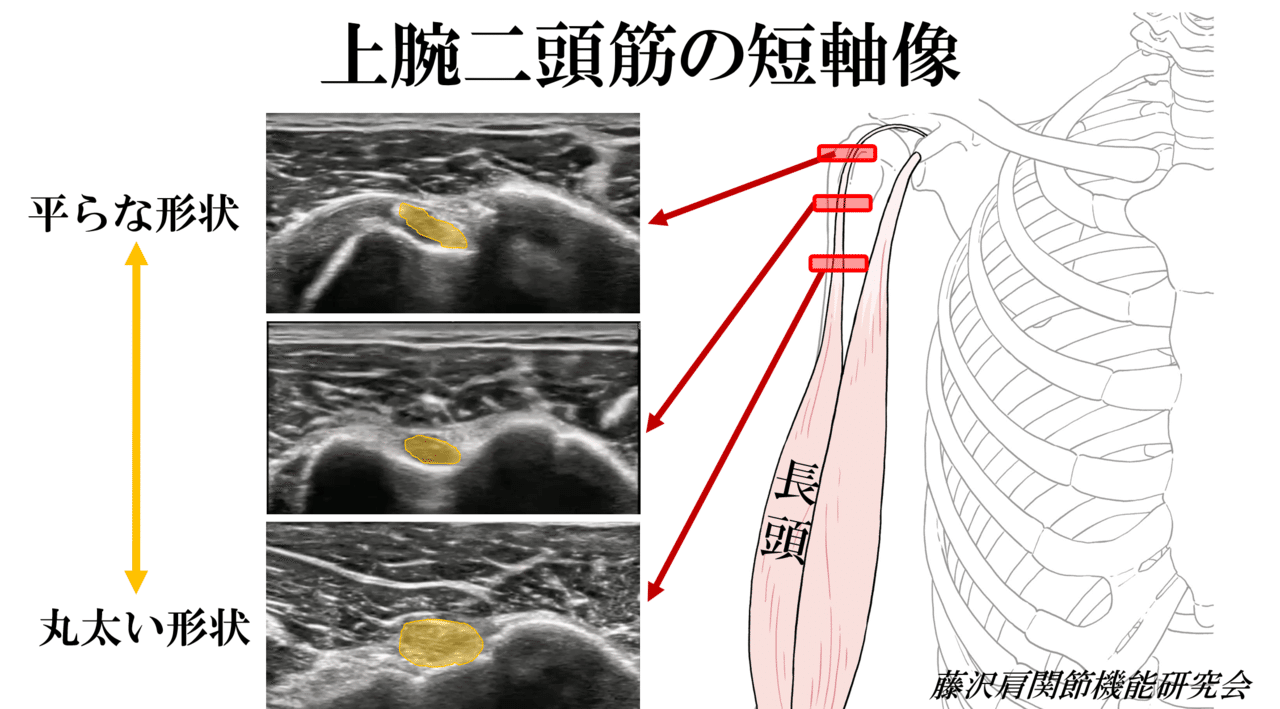

また、上腕二頭筋長頭腱は関節内では円状の腱というよりも、平らな”きしめん”状になっているのも特徴の一つです。

他の例えで言うと”マイナスドライバー”をイメージすると上腕二頭筋の形状が理解しやすいかと思います。

上腕二頭筋長頭(腱)の機能

一般的な機能としては

”肩関節の屈曲”や”肘関節の屈曲”、”前腕の回外”をイメージするかと思います。

運動機能としては全く問題ない認識です。

ではもう少し掘り下げた上腕二頭筋長頭の機能を確認してみたいと思います。

今回の記事で最も重要かつ覚えていただきたい言葉は

上腕二頭筋長頭腱のdepressor(ディプレッサー)という機能です。

depressorとは抑圧、抑制、下制、下に引くという意味があるようです。

上腕二頭筋長頭においては下制する・下に引くというイメージをもっていただけると理解しやすいかと思います。

では上腕二頭筋長頭のdepressor機能は肩関節において、いつ、どのタイミングで必要なのでしょうか?

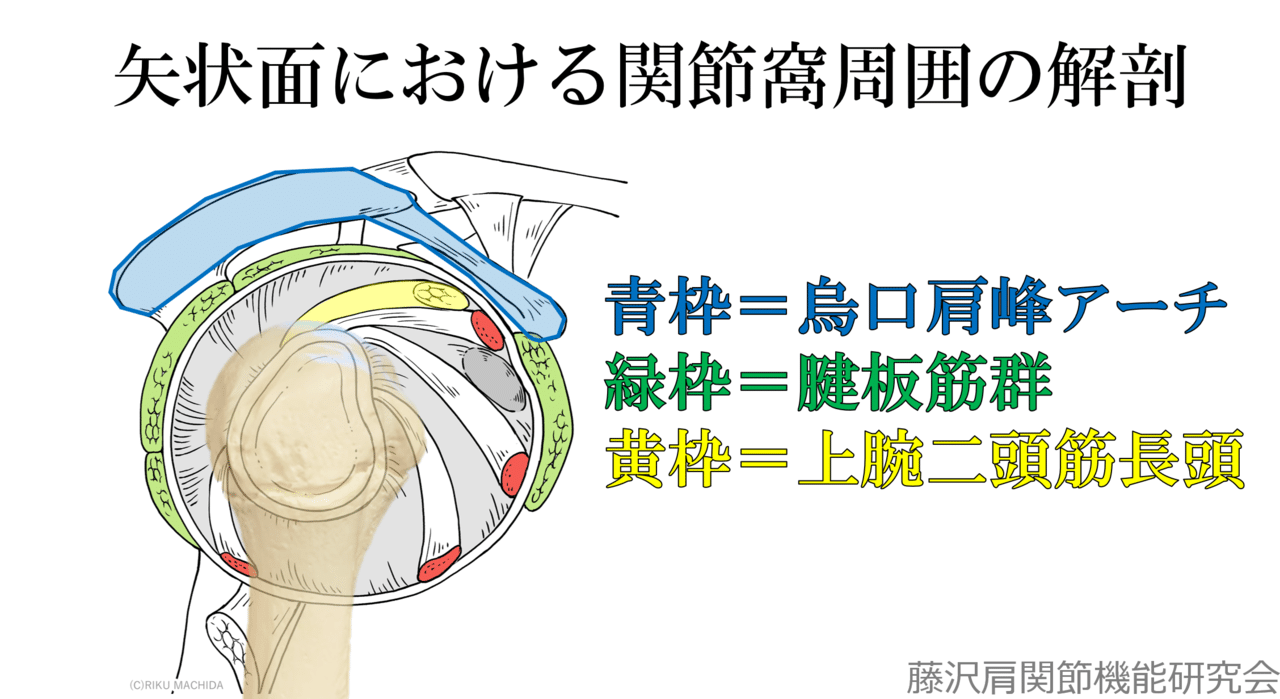

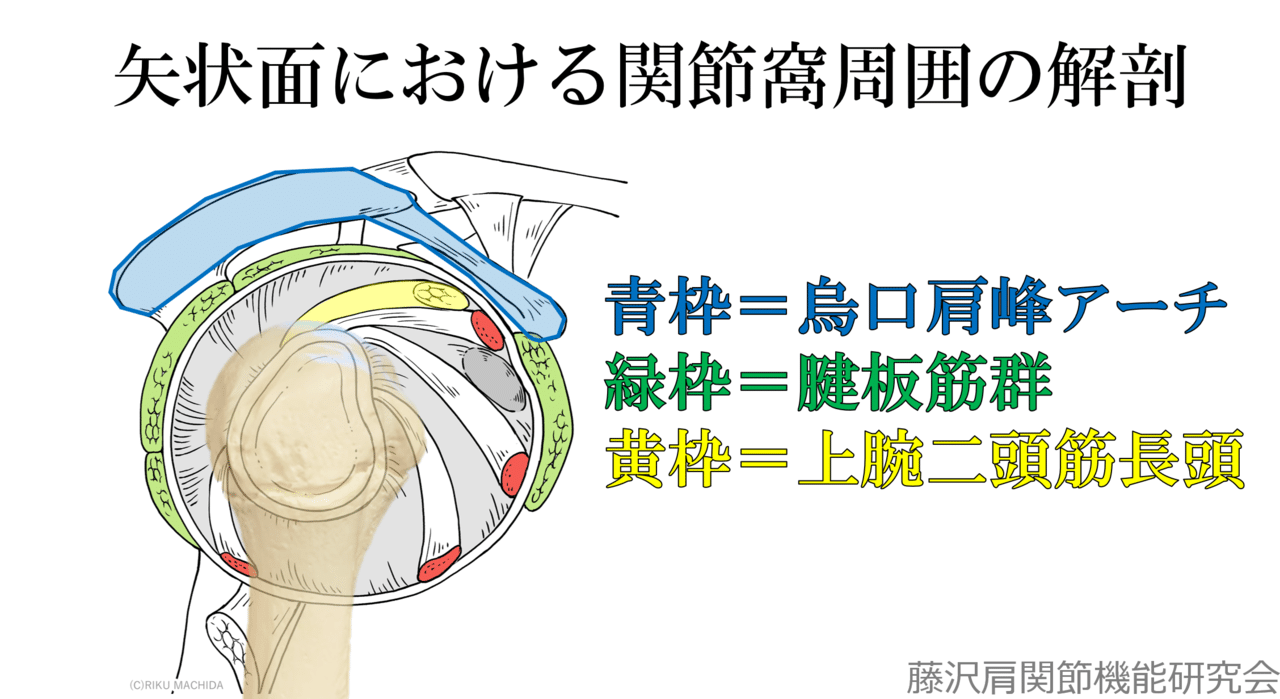

腱板は烏口肩峰アーチと骨頭に挟み込まれており、生理的な”突き上げ”や”擦れ”を絶えず受けています。

上腕骨頭は三角筋などにより常に上方に引き上げられており、逆に上腕二頭筋(黄色)は常に骨頭を下方に引き下げ(depressor)、腱板が烏口肩峰アーチに挟み込まれないようにしています。

この骨頭下方押し下げ力、いわゆるdepressor機能は上腕二頭筋長頭のみならず棘上筋や棘下筋、肩甲下筋を主とした腱板筋群も補助的な役割を担っているのです。

そもそも、上腕二頭筋の表面には棘上筋と肩甲下筋が付着し、更にそれを覆うように烏口上腕靭帯が付着します。

これらの筋肉は骨頭に対して交差するように付着し骨頭の押し下げる方向に力が働くことによって骨頭上方移動を抑制しています。

わかりやすく解説すると、腱板と上腕二頭筋が緊張することで、上腕骨頭が関節窩に押し付けられ(求心力の上昇)、骨頭が安定するということですね。

また、腱板と上腕二頭筋長頭は上腕骨の大きな回転運動を実現しながらその安定性を確保する構造となっています。

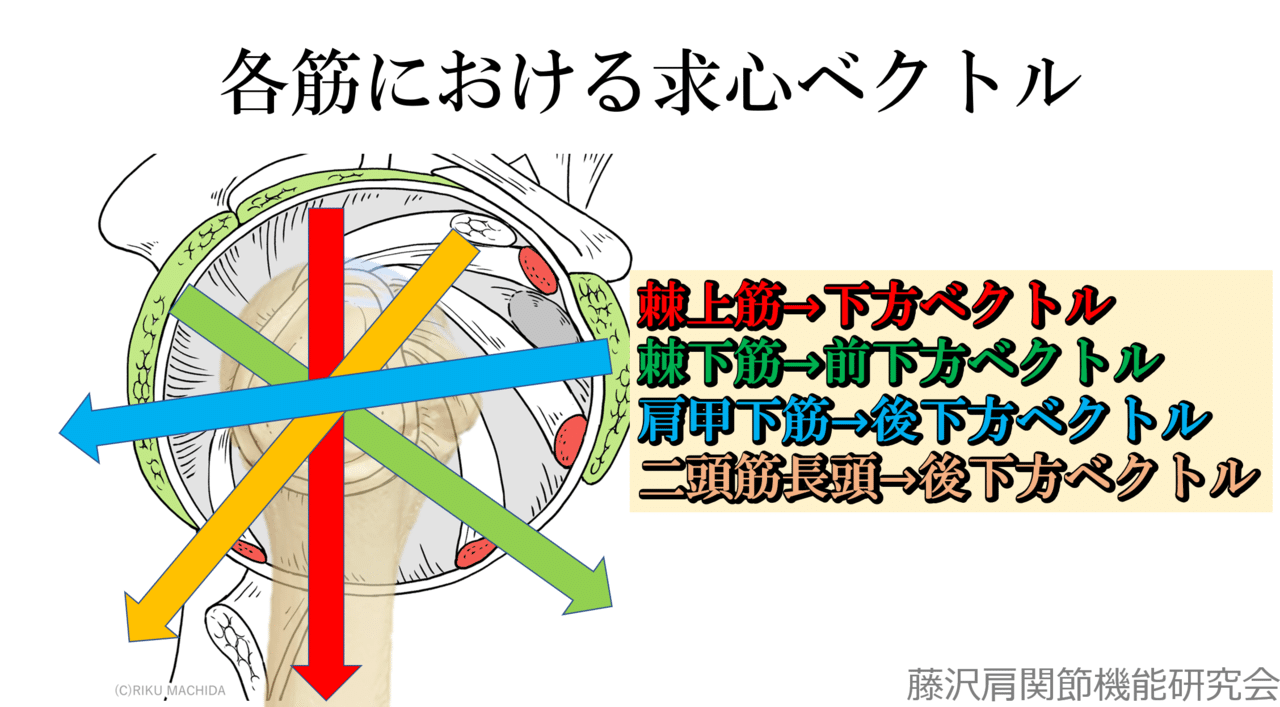

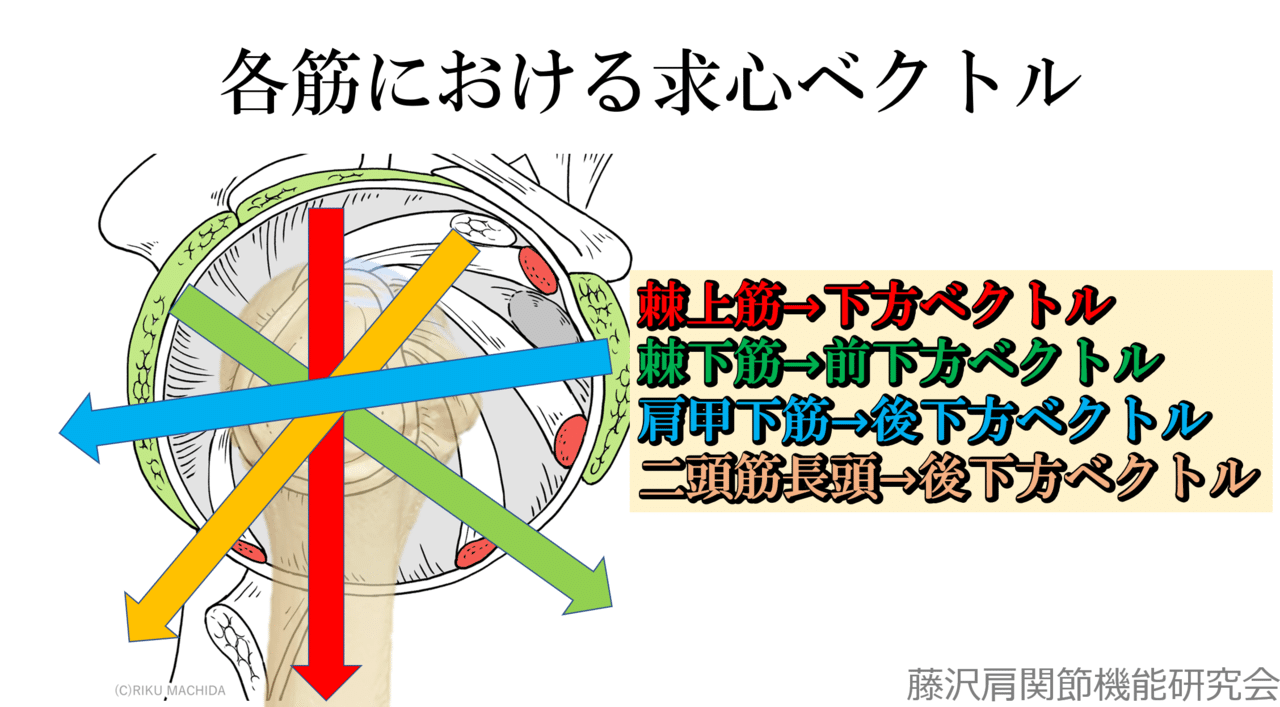

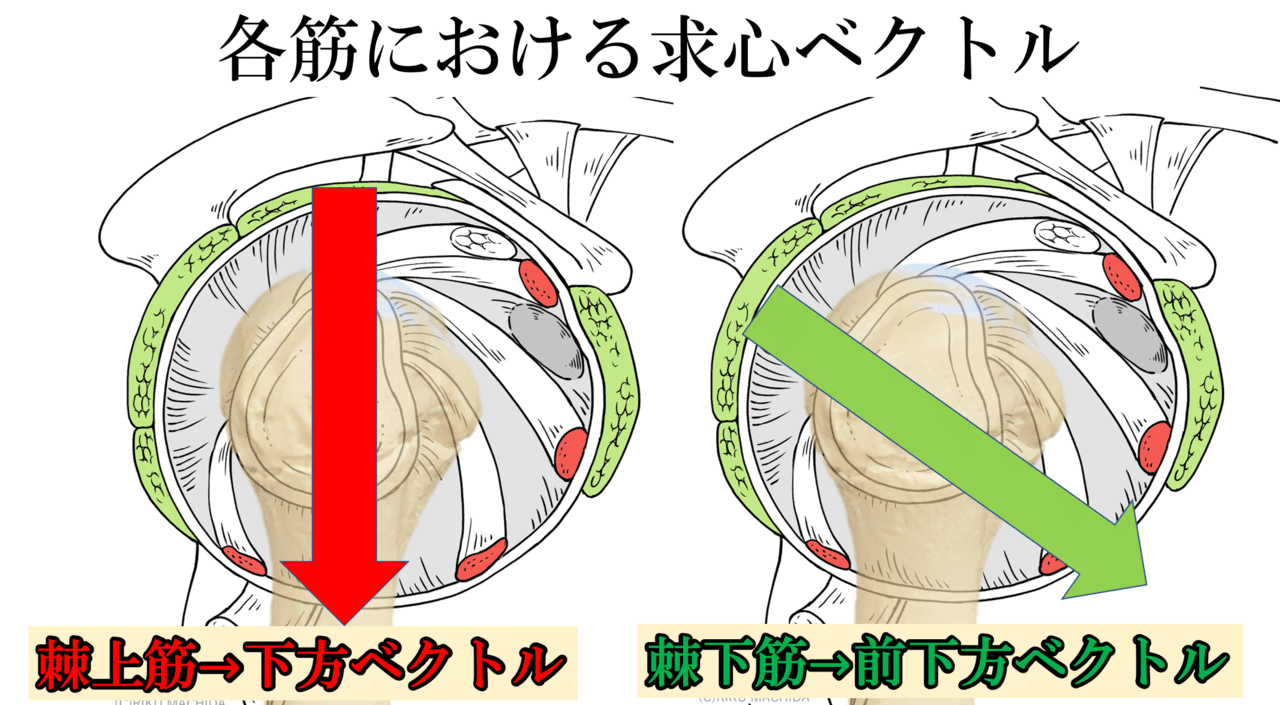

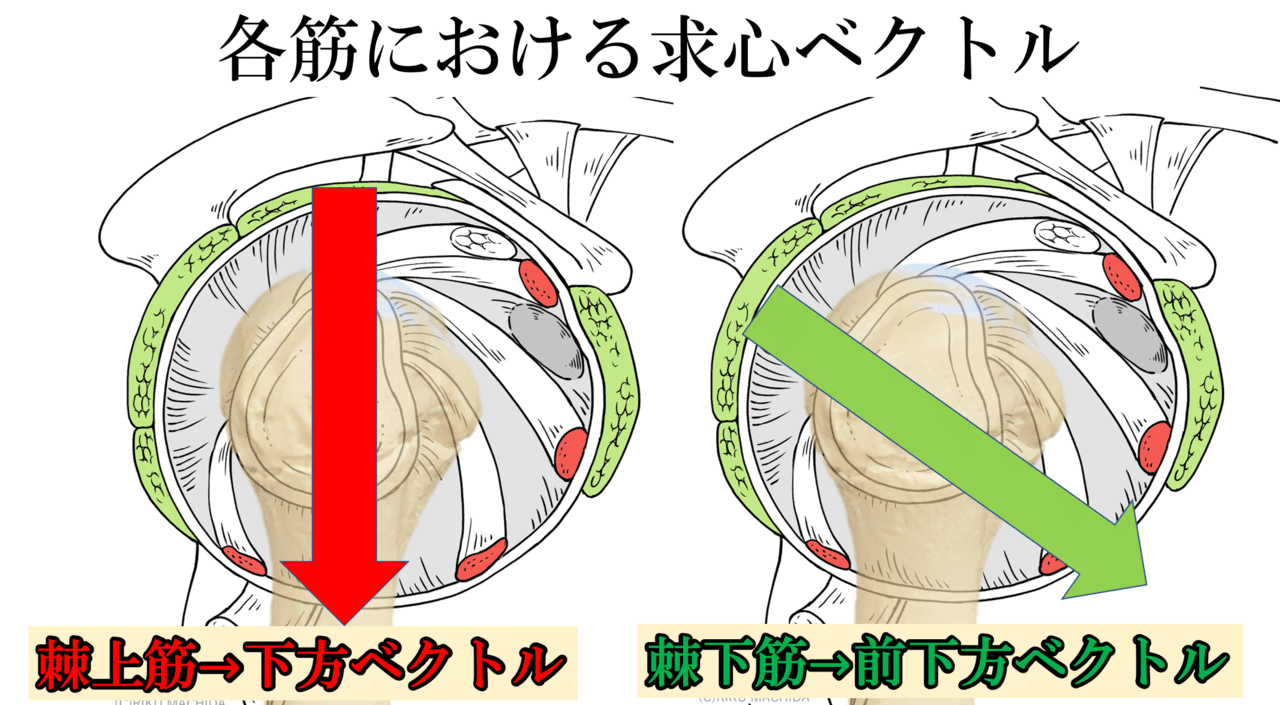

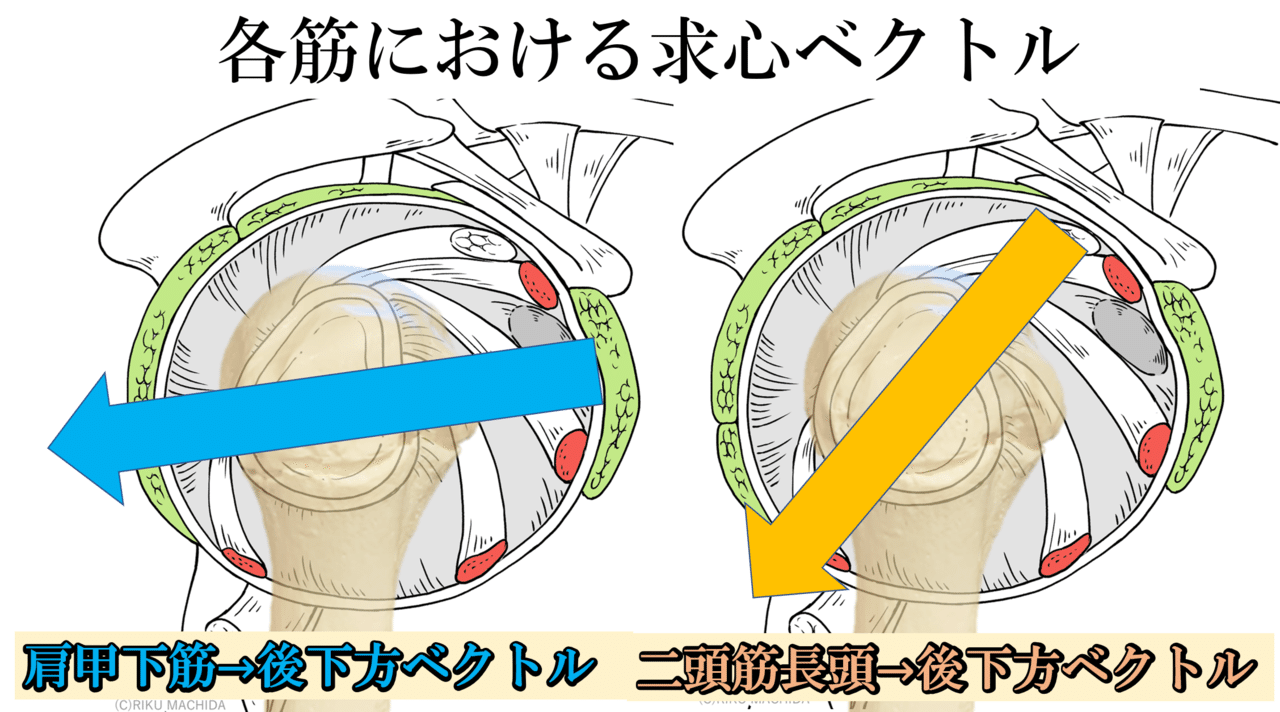

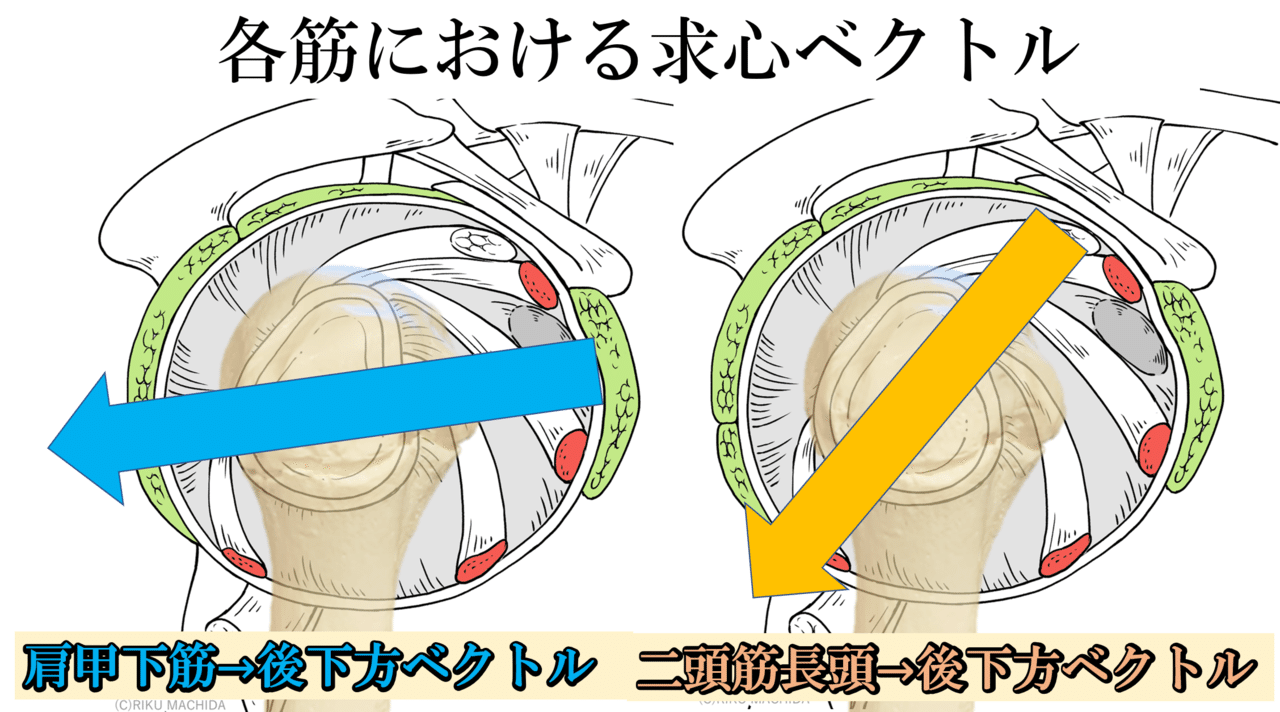

ちなみに、持論も含みますがそれぞれの筋の骨頭求心力に加えて生じる運動ベクトルは以下スライドのようなイメージです。

※もう一度言います。持論も含みます。

各筋におけるベクトル

それぞれ異なるベクトルを向いていますが、共通して全てのベクトルが下方に向いていることがわかります。

少し細かく解説します。

棘上筋は棘上窩から大結節に付着するため、矢状面においては肩甲上腕関節に対して下方にベクトルが向きます。

棘下筋(特に横走線維)は棘下窩から大結節に付着するため、矢上面においては肩甲上腕関節に対して前下方にベクトルが向きます。

肩甲下筋(特に上部線維)は肩甲下窩から小結節に付着するため、矢上面においては肩甲上腕関節に対して後下方にベクトルが向きます。

最後に…

上腕二頭筋長頭は肩甲骨関節窩結節から上腕骨を巻き込むように結節間溝を通過するため、矢上面においては肩甲上腕関節に対して後下方にベクトルが向きます。

これらのことから下方ベクトルに働く上腕二頭筋長頭や棘上筋、肩甲下筋、棘下筋が骨頭を押し下げ、三角筋などの収縮により生じる肩峰下インピンジメントを軽減していることが考えられますね。

ということで

本日はこのあたりでおしまいです。

今後も皆様の明日の臨床に活かせる情報をお届けできればと思います✨

以上、藤沢肩関節機能研究会 郷間でした(^ ^)

まとめ

▪関節内では円状の腱というよりも、平らな”きしめん”状になっている。

▪上腕二頭筋長頭腱にはdepressor(ディプレッサー)という機能がある。

▪depressorとは抑圧、抑制、下制、下に引く等の意味である。

▪depressor機能は棘上筋や棘下筋、肩甲下筋を主とした腱板筋群も補助的な役割を担っている。

▪上腕二頭筋長頭は矢上面においては肩甲上腕関節に対して後下方にベクトルが向く。

参考文献および参考書籍

信原克哉:肩その機能と臨床 第4版.出版:株式会社医学書院.2011

佐志隆士:肩関節のMRI 読影ポイントのすべて 改定第2版.出版:株式会社メジカルビュー社.2011

木山博資:Thiel法だから動きがわかりやすい 筋骨格系の解剖アトラス上肢編.株式会社金芳堂.2020

肩関節機能研究会リンク

ちなみに私たちが運営している肩関節機能研究会HPでは肩関節に関する記事を50記事以上投稿しています(^-^)

こちらに肩関節機能研究会HPのリンクもありますのでぜひご覧ください。

実践!ゼロから学べる肩肘の臨床マガジン

今回執筆した『ガイドラインに基づく肩関節周囲炎治療のススメ』のような内容をより詳しく丁寧に解説した記事を提供しています。

肩肘関節治療に従事している理学療法士5名が肩肘の治療に特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術共有する『肩肘マガジン』は毎月5記事以上投稿しています。

興味のある方は是非ご一読ください(^-^)

肩関節関連記事

⇩藤沢肩関節機能研究会note第1弾⇩

⇩藤沢肩関節機能研究会note第2弾⇩

⇩藤沢肩関節機能研究会note第3弾⇩

藤沢肩関節機能研究会

藤沢肩関節機能研究会では、肩関節を中心にエコーを用いた動態評価から徒手療法を学ぶ研修会を毎月藤沢で開催しています。

ご興味のある先生方はお気軽にご連絡ください(^-^)

肩関節を中心にエコーを用いた動態評価と治療技術を磨く研修会

藤沢肩関節機能研究会LINE@officialaccount

➡藤沢肩関節機能研究会勉強会情報

学生から臨床経験5年前後にフォーカスをあてたハンズオン中心の肩関節セミナー

藤沢肩関節機能研究会フレッシュマンセミナーのLINE@officialaccount

➡藤肩藤肩研究会フレッシュマンセミナー情報

充実の“note”で飛躍的に臨床技術をアップ

CLINICIANSの公式noteでは、ブログの何倍もさらに有用な情報を提供しています。“今すぐ臨床で活用できる知識と技術”はこちらでご覧ください!

実践!ゼロから学べる腰痛治療マガジン

腰痛治療が苦手なセラピストは非常に多く、以前のTwitterアンケート(回答数約350名)では8割以上の方が困っている、35%はその場しのぎの治療を行っているということでしたが、本コンテンツはそんな問題を解決すべく、CLINICIANSの中でも腰痛治療が得意なセラピスト(理学療法士)4名が腰痛に特化した機能解剖・評価・治療・EBMなどを実践に生きる知識・技術を提供してくれる月額マガジンです。病院で遭遇する整形疾患は勿論、女性特有の腰痛からアスリートまで、様々な腰痛治療に対応できる内容!臨床を噛み砕いてゼロから教えてくれるちょーおすすめコンテンツであり、腰痛治療が苦手なセラピストもそうでない方も必見です!

実践!ゼロから学べる足マガジン

本コンテンツでは、ベテランの足の専門セラピスト(理学療法士)6名が足に特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術を提供してくれる月額マガジンです。病院で遭遇する足の疾患は勿論、小児からアスリートまで幅広い足の臨床、エコー知見などから足を噛み砕いてゼロから教えてくれるちょーおすすめコンテンツであり、足が苦手なセラピストもそうでない方も必見です!

実践!ゼロから学べる肩肘マガジン

本noteマガジンはCLINICIANSメンバーもみんな認めるベテランの肩肘治療のスペシャリスト(理学療法士)5名が肩肘の治療特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術として提供してくれます。普段エコーなどを使って見えないところを見ながら治療を展開している凄腕セラピストが噛み砕いてゼロから深いところまで教えてくれるので肩肘の治療が苦手なセラピストも必見のマガジンです!

YouTube動画で“楽しく学ぶ”

実技、講義形式、音声形式などのセラピストの日々の臨床にダイレクトに役立つコンテンツが無料で学べるCLINICIANS公式Youtubeチャンネルです。EBMが重要視される中、それに遅れを取らず臨床家が飛躍的に加速していくためにはEBMの実践が不可欠。そんな問題を少しでも解決するためにこのチャンネルが作られました。将来的に大学や講習会のような講義が受けられるようになります。チャンネル登録でぜひご活用ください♪登録しておくと新規動画をアップした時の見逃しがなくなりますよ!

※登録しておくと新規動画をアップした時に通知が表示されます。

なお、一般の方向けのチャンネルも作りました!こちらでは専門家も勉強になる体のケアやパフォーマンスアップに関する動画を無料で公開していますので合わせてチャンネル登録を!