こんにちは!藤沢肩関節機能研究会の郷間です!

今回、CLINICIANSとして初めて記事を投稿します。

温かく見守っていただけると幸いです(^-^)

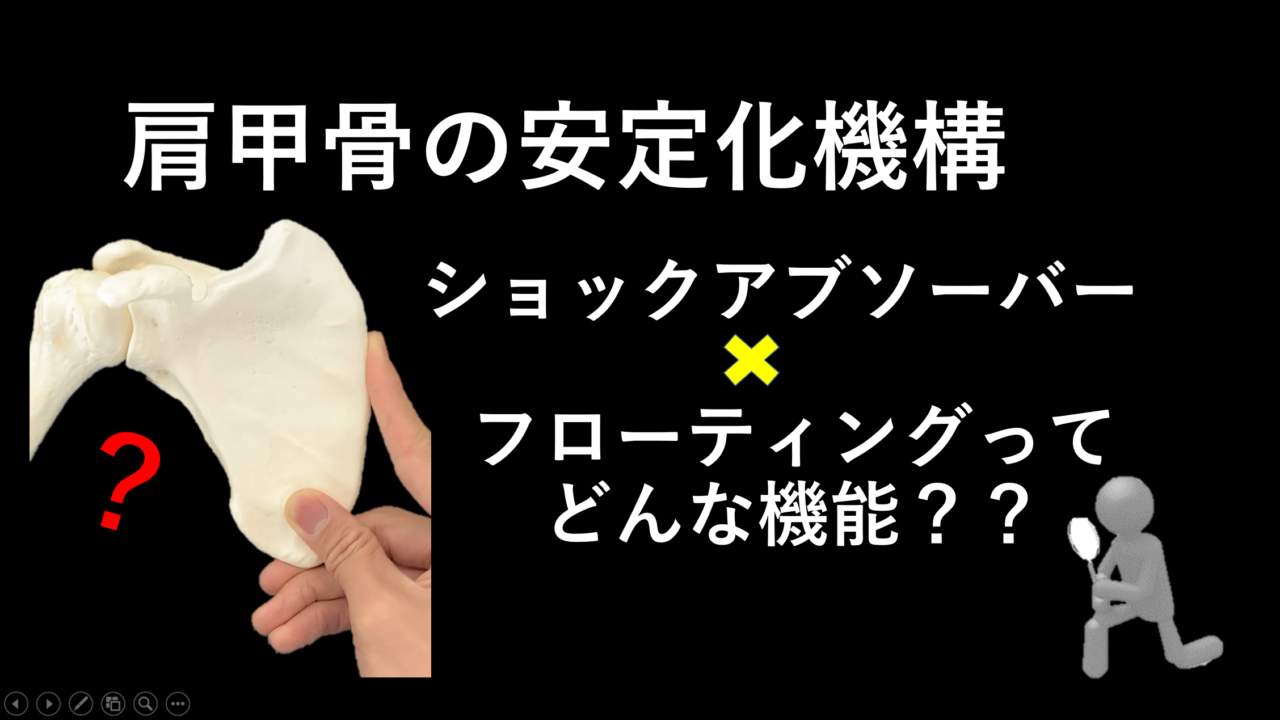

いきなりですが皆さんは

ショックアブソーバーとフローティング

という機能を知っていますか?

肩関節周囲炎や上腕骨骨折患者さんで肩甲上腕関節を動かせない時って患部外を動かしたりしますよね?

当たり前かもしれませんが私も肩甲胸郭関節に対する機能訓練を重点的に行います。

でも肩甲骨(肩甲胸郭関節)がどんな役割を担うかって聞かれると案外即答できなかったり(^-^;

特に今回お話しする

『ショックアブソーバーとフローティング』は聞いたことが無い方も多いのではないでしょうか?

今回は意外と知られていないけど理解するだけでも肩治療の幅が一気に広がる重要な肩甲骨機能についてお話ししていきます。

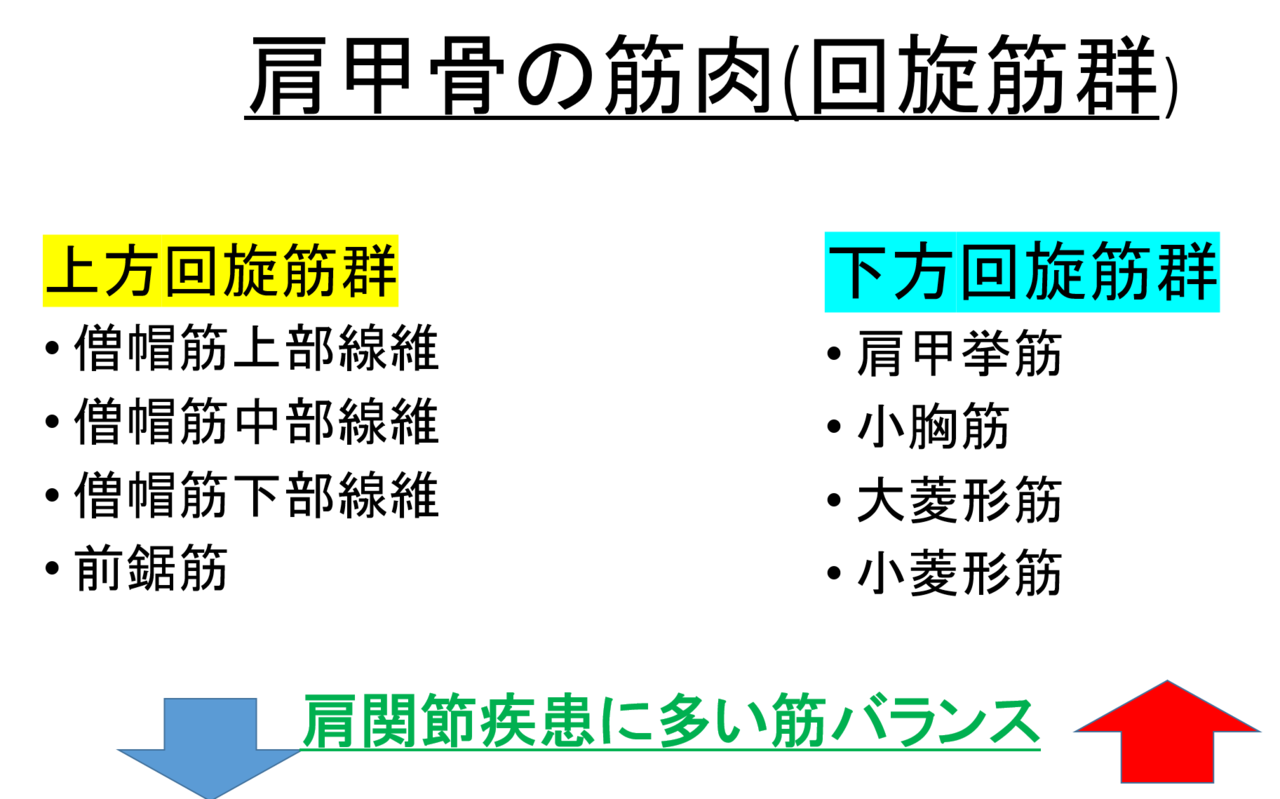

肩甲骨付着筋

みなさんもご存じ肩甲骨回旋筋群。

上方回旋筋群が僧帽筋、前鋸筋。

下方回旋筋群が肩甲挙筋、小胸筋、菱形筋。

これらは肩甲骨運動の主を担う筋肉ですね。

他にも腱板筋群や烏口腕筋や上腕二頭筋短頭、広背筋、大円筋なども肩甲骨に付着しますよね。

このあたりは今回のテーマから少し脱線してしまうので次の機会に!笑

肩関節機能研究会リンク

ちなみに私たちが運営している肩関節機能研究会HPでは肩関節に関する記事を50記事以上投稿しています(^-^)

こちらに肩関節機能研究会HPのリンクもありますのでぜひご覧ください。

では本題です。

ショックアブソーバーとは?

以前Twitterにも投稿した動画ですが、

肩甲骨のバネが働いている動画と働いていない動画。

肩関節にかかる負担がどちらが大きいか一目瞭然ですよね!

『肩甲骨ショックアブソーバー機構』

皆さん車の部品でも用いられている

ショックアブソーバーをご存じですか?スライド説明💡

上図:肩甲骨のクッション(バネ)作

用が働いている=GHへの負担軽減と機能向上⭕️

下図:肩甲骨のクッションなし=GHへの負担(ダメージ)が大きい🙅♂️ pic.twitter.com/NlH2h5WQaA— 肩関節機能研究会 郷間 (@FujikataGoma) January 3, 2020

Wikipediaより一部抜粋 ↓↓

『乗り物のサスペンションのように、ばねなどの弾性体が弾性変形することで衝撃を吸収する機構。』

とまあ、イメージできなくもありませんがしっくりはきませんよね。

では、これならどうでしょうか?

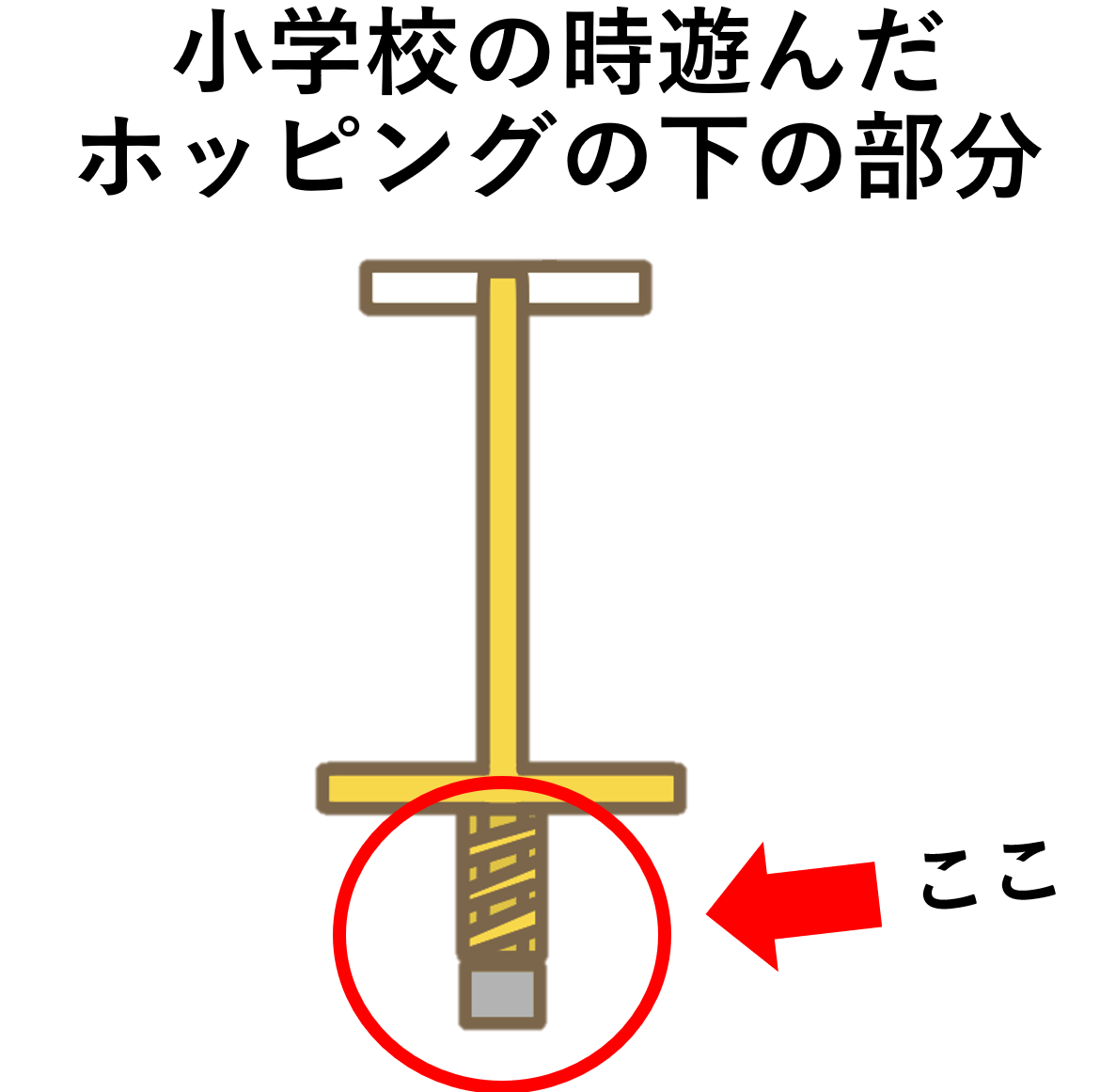

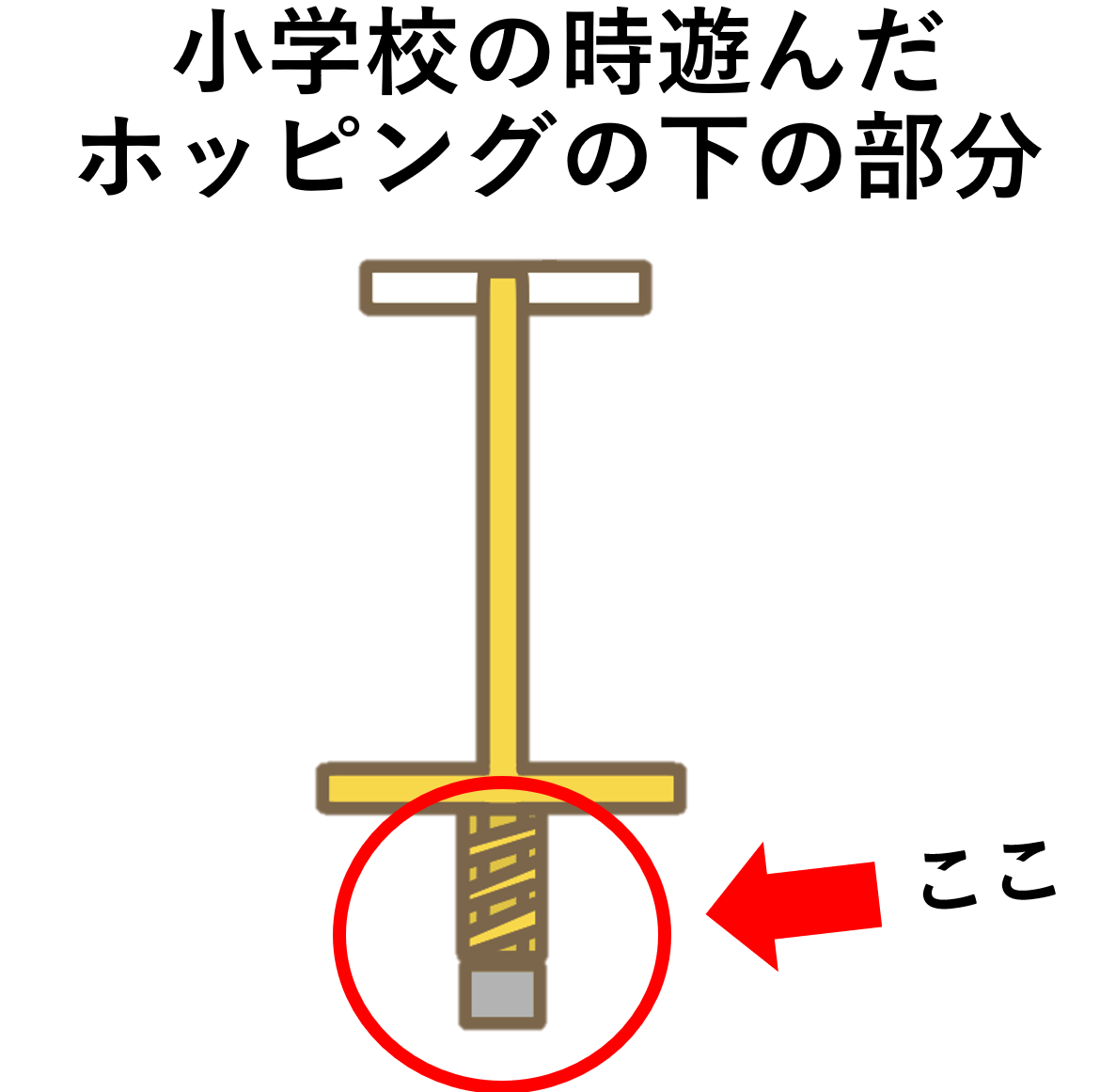

皆さん小学生のころホッピングってやったことありましたよね?

小学校三大玄関にある遊具(ホッピング、竹馬、一輪車)の一つ。

ちなみに私は小学生の頃は三角ベースばかりやってました。

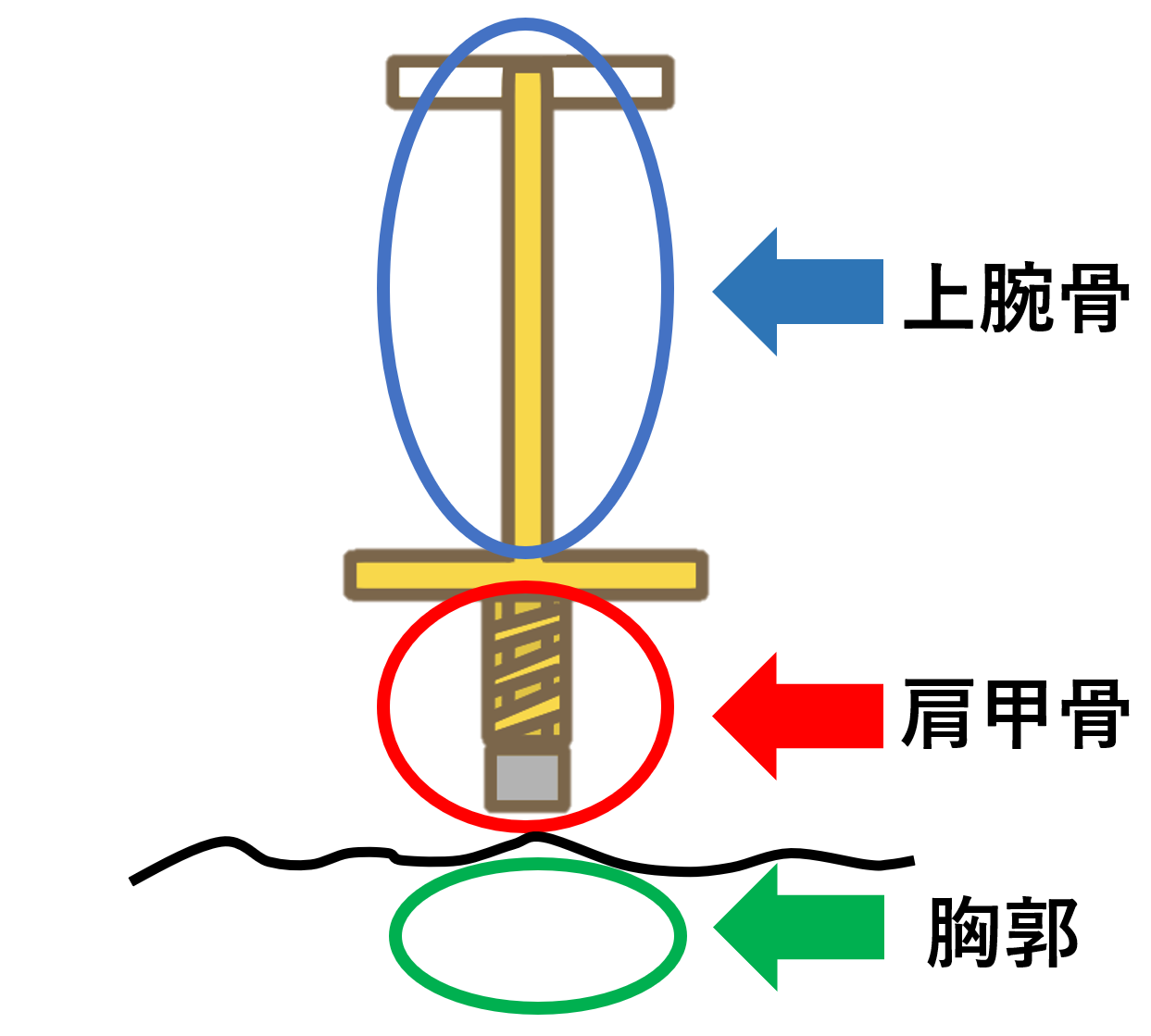

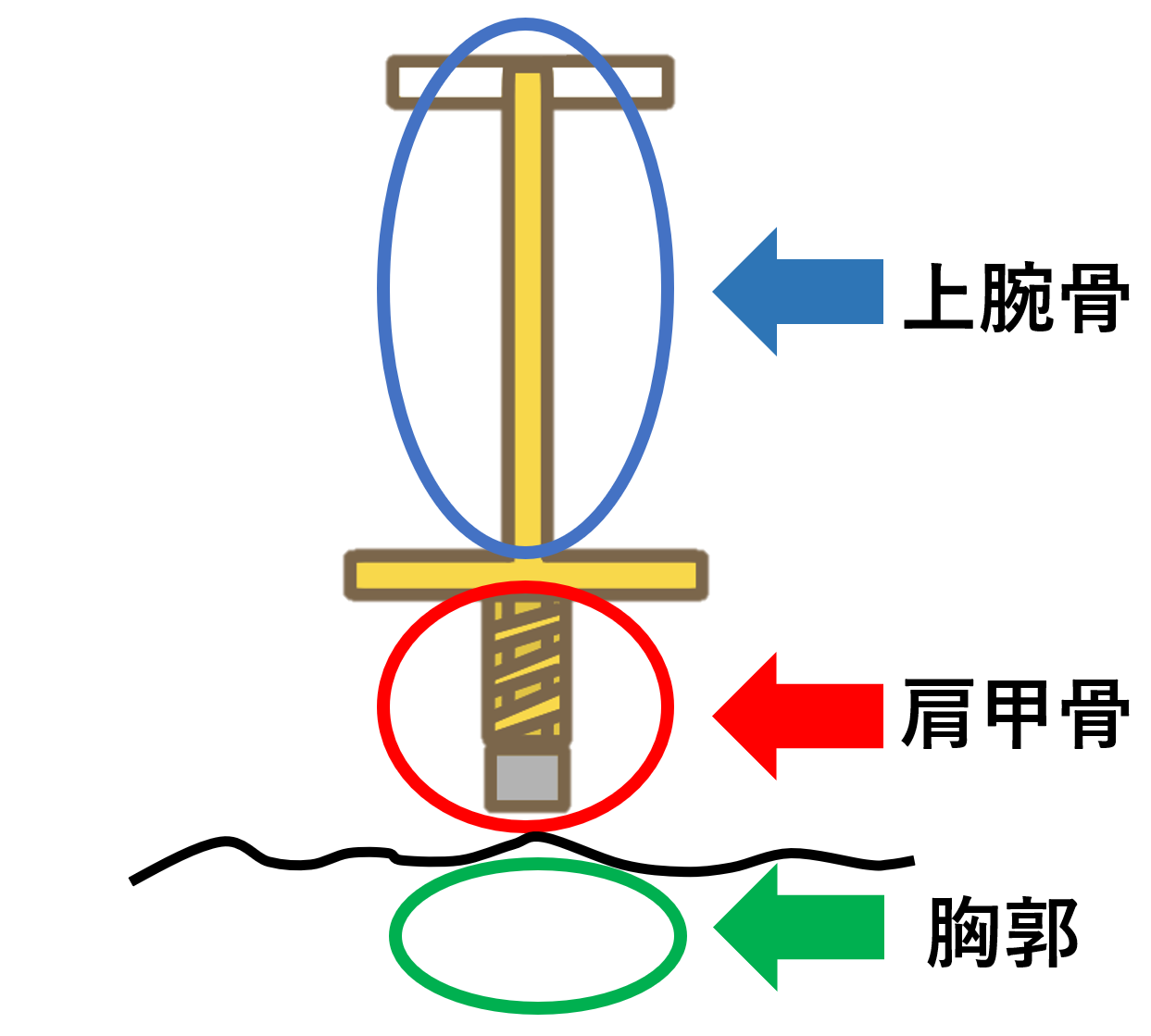

イメージとしては

乗る部分(青丸)が上腕骨

バネ(赤丸)が肩甲骨

地面(緑丸)が胸郭です。

もし、赤丸の肩甲骨(バネ)が無かったら…

考えるだけでも衝撃強くて痛そうですよね(^▽^;)

ではもう一度Twitterに投稿したショックアブソーバーの動きをみてみましょう!

『肩甲骨ショックアブソーバー機構』

皆さん車の部品でも用いられている

ショックアブソーバーをご存じですか?スライド説明💡

上図:肩甲骨のクッション(バネ)作

用が働いている=GHへの負担軽減と機能向上⭕️

下図:肩甲骨のクッションなし=GHへの負担(ダメージ)が大きい🙅♂️ pic.twitter.com/NlH2h5WQaA— 肩関節機能研究会 郷間 (@FujikataGoma) January 3, 2020

もうイメージばっちりですよね!

ちなみにショックアブソーバーは様々な動作で働きますが、

この動画の場合は肩甲骨外転運動が要になるため、前鋸筋の働きが最も重要です。

肩甲骨はmobility(可動性)とstability(安定性)のバランスがとても重要ですのでしっかりと覚えておきましょう!

フローティングとは?

フローティング(floating)は直訳で浮いていること。

また、そのものが浮動的、変動的であること。

骨標本を用いたフローティング現象の解説。

フローティング現象は外力以外にも

自動挙上運動でも生じます。肩甲上腕関節は

骨頭(上腕骨)に対して

肩甲骨(関節窩)が小さいため

肩甲骨追従性はとても重要です‼‼ pic.twitter.com/RqP03LSfOU— 肩関節機能研究会 郷間 (@FujikataGoma) January 5, 2020

まずは骨標本を用いた簡単な解説から見てください!

『肩甲骨フローティング現象とは?』

フローティング(浮動)現象について少しお話します。

小さいボートの端っこでジャンプすると、ボートは揺れますよね?

これをフローティング現象と言います。詳細は『CLINICIANS肩マガジン』で投稿します‼

初掲載なので気合い入ってます‼‼

しばしお待ちを☺️ pic.twitter.com/eDuEBK7R3D— 肩関節機能研究会 郷間 (@FujikataGoma) January 4, 2020

正直イメージしづらいですよね(笑)

こちらは少しずつ解説していきます。

まずは1つ目の『風呂桶とボトル』の動画からです。

皆さんはボートってご存じですよね?

デートの時乗るあれです。

今回は小さいボート(2~3人乗り)をイメージしてください。

陸からボートに飛び乗るとボートはどうなりますか?

そうです、揺れますよね。

まさにこれがフローティング現象です。

では今度は着地するときの『足への負荷』に着目してイメージしてください。

水上に浮いたボートに向かって3m上から飛び乗るときと

陸上(コンクリートの上とか)においてあるボートに向かって3m上から飛び乗るとき。

どちらが足に優しい(低負荷)かはみなさん一目瞭然ですよね?

そうです。

水上に浮いたボートの方が足への負荷が少ないのです。

では今までの話を肩甲骨に当てはめてみましょう。

2つ目の動画です。

2つ目は実際に私が『物』を上に投げたりキャッチしている動画です。

左の動画は肩甲骨を固定している

右の動画は固定無し

これは何を意味しているかわかりますか?

左の動画は肩甲骨を固定して本来無意識に生じる肩甲骨の上方回旋、下方回旋運動に制限をかけている状態です。

実際皆さんもやってみてください。

左の動画(肩甲骨固定)は三角筋や上腕二頭筋、腱板筋群がとても疲れます。

本来は『物』をキャッチすると肩甲骨は同時に下方回旋します。

この時、肩甲骨周囲筋の中でも上方回旋筋群の僧帽筋や前鋸筋が遠心性収縮します。

そして、『物』を上に投げるとき、肩甲骨は同時に上方回旋します。

この時、先ほどと同様に上方回旋筋群が活動しますが収縮様式は求心性収縮です。

では先程の肩甲骨の話に戻ってみましょう。

なぜ肩甲骨を固定して『物』をキャッチしたり上に投げたりすると三角筋や上腕二頭筋、腱板筋群がとても疲れるのか?

皆さんもうおわかりですよね?

そうです。肩甲上腕関節周囲筋の筋活動のみで行っているからです。

本来、肩甲胸郭関節運動を司る上方回旋主動作筋の僧帽筋、前鋸筋に加えて拮抗筋の菱形筋、肩甲挙筋、小胸筋も活動すれば三角筋、上腕二頭筋、腱板筋群の疲労感はそこまでではないはずです。

ここまででも、ある程度は肩甲骨フローティング現象の重要性を理解していただけたかもしれませんが、

私を含め理学療法士はもう少し『臨床』に繋げなければいけませんよね?(ノД`)・゜・。

『肩甲骨フローティング現象とは?』

フローティング(浮動)現象について少しお話します。

小さいボートの端っこでジャンプすると、ボートは揺れますよね?

これをフローティング現象と言います。詳細は『CLINICIANS肩マガジン』で投稿します‼

初掲載なので気合い入ってます‼‼

しばしお待ちを☺️ pic.twitter.com/eDuEBK7R3D— 肩関節機能研究会 郷間 (@FujikataGoma) January 4, 2020

最初の『風呂桶とボトル』の話に戻りますが、

肩甲骨が固定されている状態で肩甲上腕関節運動が過剰だと、三角筋や棘上筋にかかる

メカニカルストレスが大きく、腱板断裂や腱炎のリスクが上昇してしまいます。

意外と肩甲骨の可動性(Mobility)が低下している肩って多いですよね。

そんな方は特に注意が必要です。

次に、肩甲骨の動き(Mobility)はいいけど、

常に下方回旋している場合や挙上時に翼状肩甲骨(Winging scapula)している場合どうなるかイメージしてみてください。

いわゆる安定性(Stability)が低下している状態です。

そうです。疲れます。筋疲労がどのくらいなのか、皆さん是非試してみてください。

やっぱり棘上筋や三角筋がOveruseとなり腱板断裂や腱炎のリスクが上昇してしまいます。

肩関節機能研究会リンク

ちなみに私たちが運営している肩関節機能研究会HPでは肩関節に関する記事を50記事以上投稿しています(^-^)

こちらに肩関節機能研究会HPのリンクもありますのでぜひご覧ください。

まとめ

肩甲骨は可動性(Mobility)と安定性(Stability)の両面のアプローチが必要であり、肩甲骨特有機構であるショックアブソーバーとフローティングを意識した治療が重要です。

みなさんも今回覚えた肩甲骨の特徴を意識しながら是非臨床に取り組んでください(^▽^)

いかがでしたか?

今回は、ショックアブソーバーとフローティングについて詳しく解説しました!

ショックアブソーバーとフローティング。

はじめて知った! 聞いたことはあったけどイメージできなかった!

そんな方々の理解が少しでも深まっていたら嬉しいです(^_^)

もし、肩治療をもっと掘り下げたい‼‼

肩甲骨機能を改善方法を知りたい‼‼という方々へ。

『CLINICIANS 肩肘マガジン』では

ショックアブソーバーとフローティングの具体的な治療についてさ ら に詳しく解説していますので、興味がある方はそちらも読んでみてください(*´▽`*)

また、

実際のセミナーでの実技にご興味がある方は

藤沢肩関節機能研究会LINE@official accountの友達登録もよろしくお願いします!(^^)!

これからも皆さんの臨床の一助となりますように!

以上、藤沢肩関節機能研究会 郷間でした!

充実の“note”で飛躍的に臨床技術をアップ

CLINICIANSの公式noteでは、ブログの何倍もさらに有用な情報を提供しています。“今すぐ臨床で活用できる知識と技術”はこちらでご覧ください!

実践!ゼロから学べる腰痛治療マガジン

腰痛治療が苦手なセラピストは非常に多く、以前のTwitterアンケート(回答数約350名)では8割以上の方が困っている、35%はその場しのぎの治療を行っているということでしたが、本コンテンツはそんな問題を解決すべく、CLINICIANSの中でも腰痛治療が得意なセラピスト(理学療法士)4名が腰痛に特化した機能解剖・評価・治療・EBMなどを実践に生きる知識・技術を提供してくれる月額マガジンです。病院で遭遇する整形疾患は勿論、女性特有の腰痛からアスリートまで、様々な腰痛治療に対応できる内容!臨床を噛み砕いてゼロから教えてくれるちょーおすすめコンテンツであり、腰痛治療が苦手なセラピストもそうでない方も必見です!

実践!ゼロから学べる足マガジン

本コンテンツでは、ベテランの足の専門セラピスト(理学療法士)6名が足に特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術を提供してくれる月額マガジンです。病院で遭遇する足の疾患は勿論、小児からアスリートまで幅広い足の臨床、エコー知見などから足を噛み砕いてゼロから教えてくれるちょーおすすめコンテンツであり、足が苦手なセラピストもそうでない方も必見です!

実践!ゼロから学べる肩肘マガジン

本noteマガジンはCLINICIANSメンバーもみんな認めるベテランの肩肘治療のスペシャリスト(理学療法士)5名が肩肘の治療特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術として提供してくれます。普段エコーなどを使って見えないところを見ながら治療を展開している凄腕セラピストが噛み砕いてゼロから深いところまで教えてくれるので肩肘の治療が苦手なセラピストも必見のマガジンです!

YouTube動画で“楽しく学ぶ”

実技、講義形式、音声形式などのセラピストの日々の臨床にダイレクトに役立つコンテンツが無料で学べるCLINICIANS公式Youtubeチャンネルです。EBMが重要視される中、それに遅れを取らず臨床家が飛躍的に加速していくためにはEBMの実践が不可欠。そんな問題を少しでも解決するためにこのチャンネルが作られました。将来的に大学や講習会のような講義が受けられるようになります。チャンネル登録でぜひご活用ください♪登録しておくと新規動画をアップした時の見逃しがなくなりますよ!

※登録しておくと新規動画をアップした時に通知が表示されます。

なお、一般の方向けのチャンネルも作りました!こちらでは専門家も勉強になる体のケアやパフォーマンスアップに関する動画を無料で公開していますので合わせてチャンネル登録を!