こんにちは。

藤沢肩関節機能研究会 代表の郷間です。

Twitter(@FujikataGoma)

Instagram(@FujikataGoma)

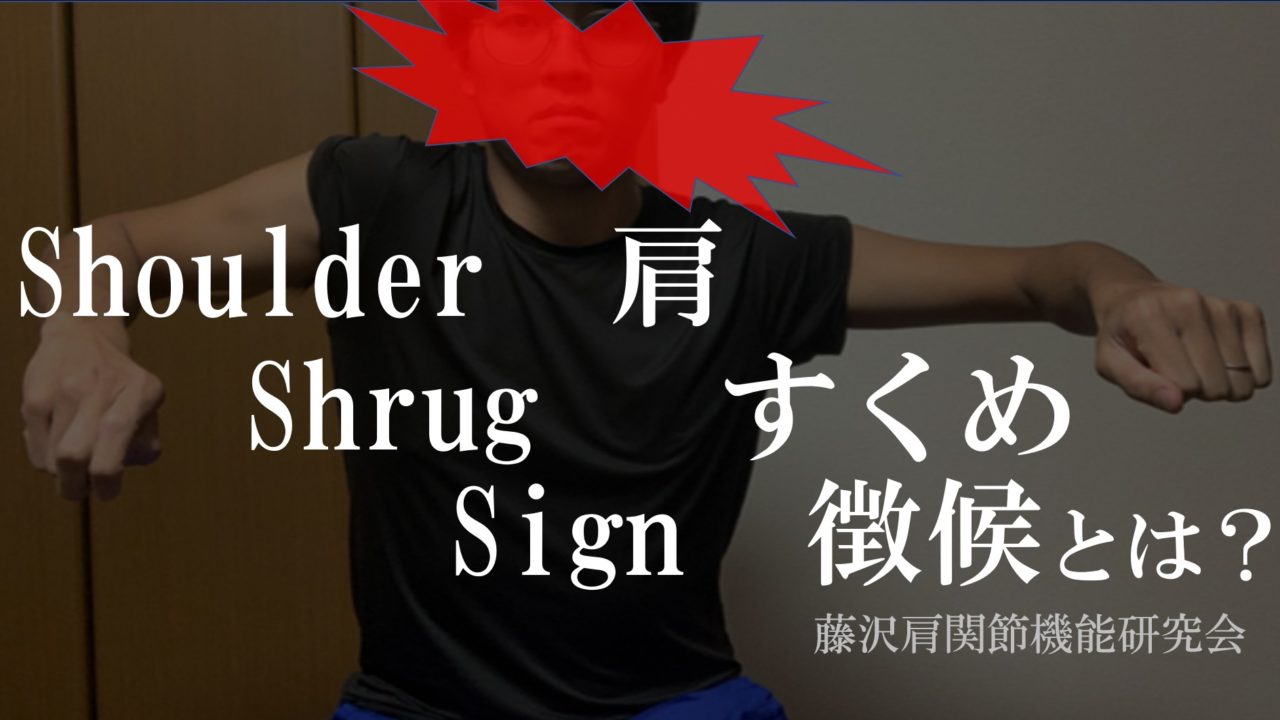

今回は『凍結肩の臨床で頻繁にみられるShoulder Shrug Sign』についての解説していこうと思います。

Shoulder Shrug Sign?

聞いたことが無いぞ!?

と思った方もいらっしゃると思いますが、実は皆さんの担当されている患者さんの中にも多くみられる徴候ですので、本記事をきっかけに覚えていただけると幸いです^^

ちなみに私たちが運営している肩関節機能研究会HPでは肩関節に関する記事を50記事以上投稿しています(^-^)

こちらに肩関節機能研究会HPのリンクもありますのでぜひご覧ください。

ざっくり内容を見る

Shoulder Shrug Signとは?

Shoulder=肩

Shrug=すくめる

Sign=徴候

直訳すると文字通り”肩をすくめる徴候”ですね。

ちなみにGoogleで「Shrug 画像」と検索するとこのような画像が出てきます。

とても楽しそうな画像ですね(^^)

しかし医学的に用いるShrugは少し動きが異なります。

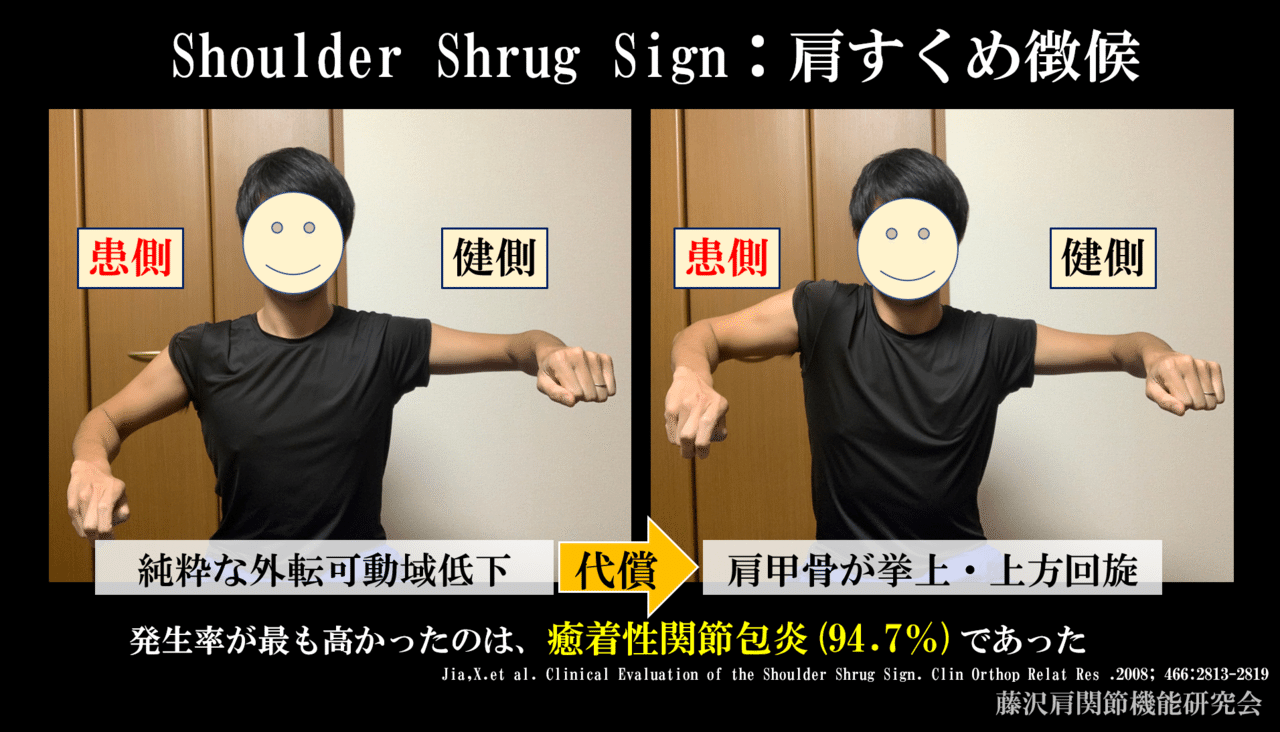

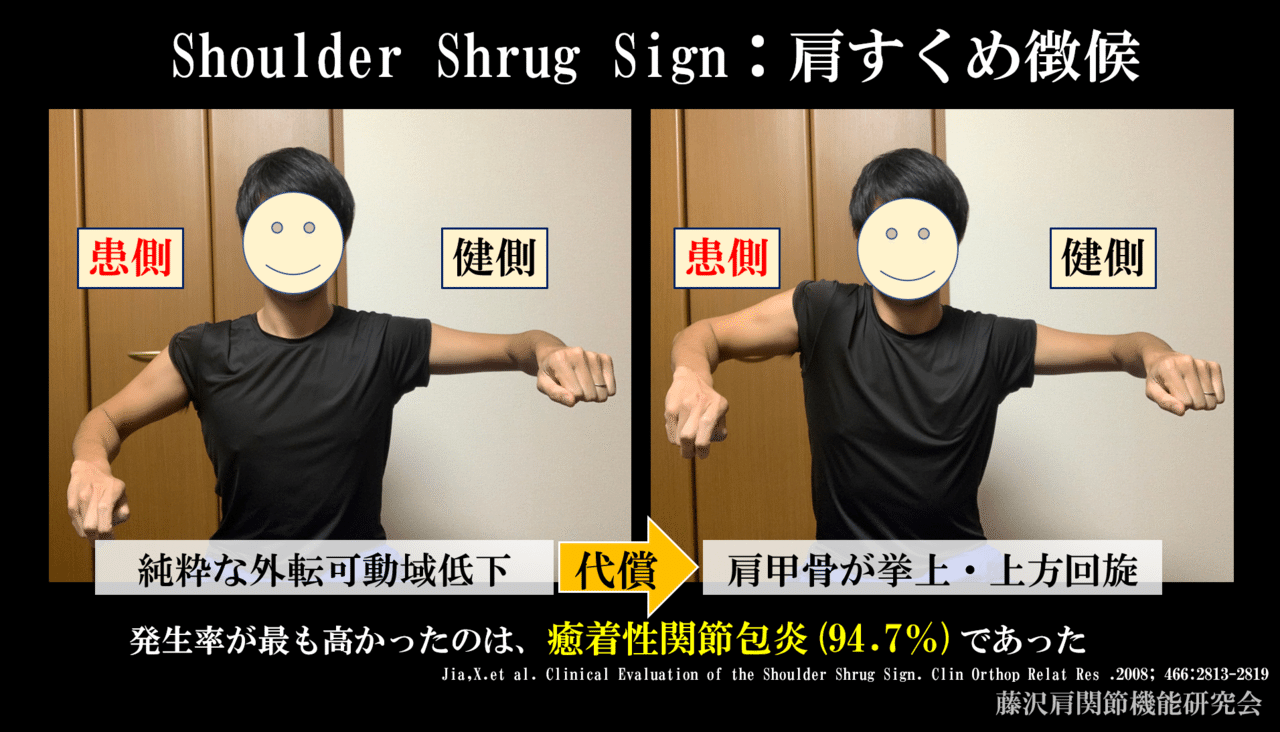

Shoulder Shrug Signとは

肩甲骨を挙上させることなく上肢を 90°外転できないこと

Jia,X.et al. Clinical Evaluation of the Shoulder Shrug Sign. Clin Orthop Relat Res .2008; 466:2813–2819

文献➡https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2565053/

このように肩関節を90°外転しようとすると肩甲骨が代償的に挙上・上方回旋してしまう現象は皆さんも日々の臨床で遭遇したことはありませんか?

私は初回評価はもちろん、凍結肩の患者さんの大半にスクリーニング評価として用いていますが、ほとんどの症例にみられる徴候の一つです。

そもそもなぜこのような現象(徴候)が生じてしまうのでしょうか?

今回は構造的なところから私なりの考えも交えて解説していきたいと思います。

Shoulder shrug signの構造的な解釈

参考

信原克哉:肩 その機能と臨床 第3版,医学書院,2001.

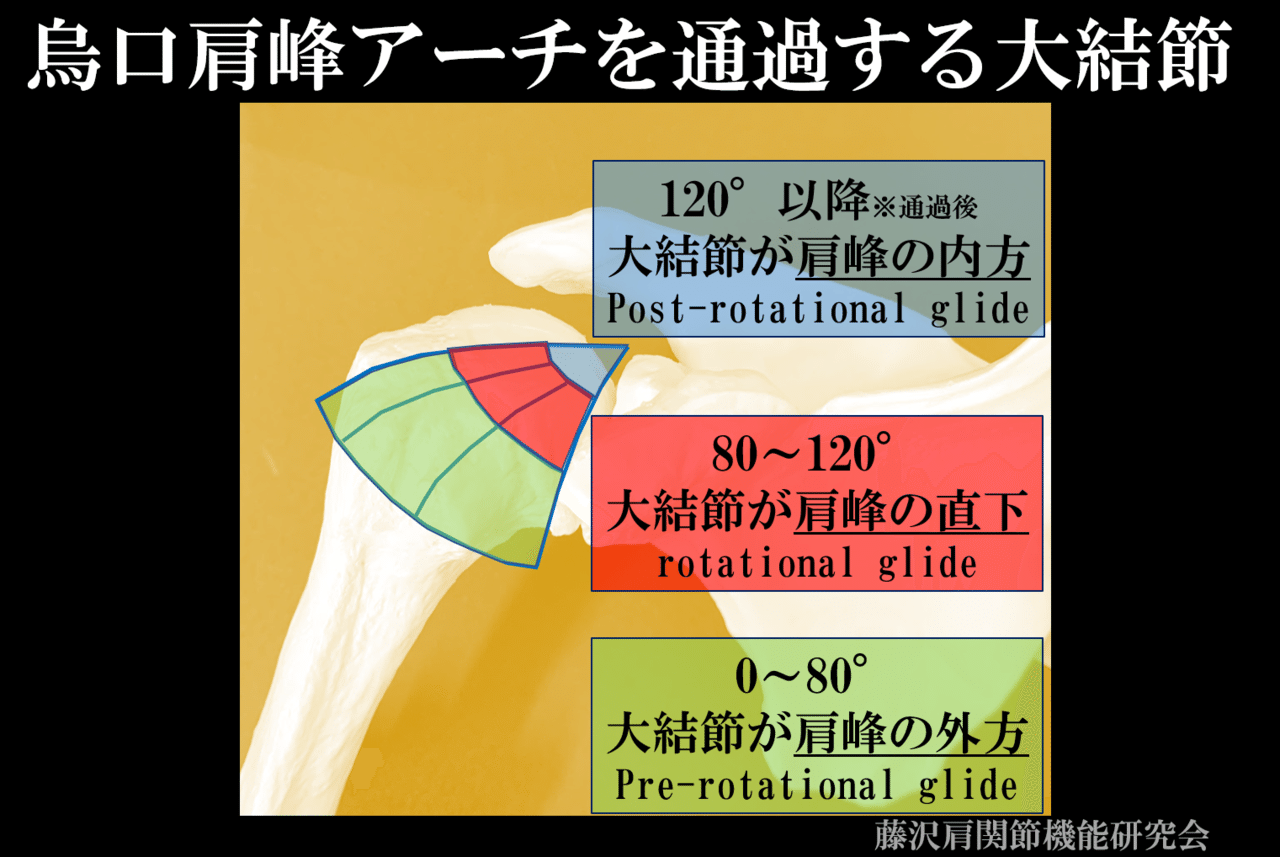

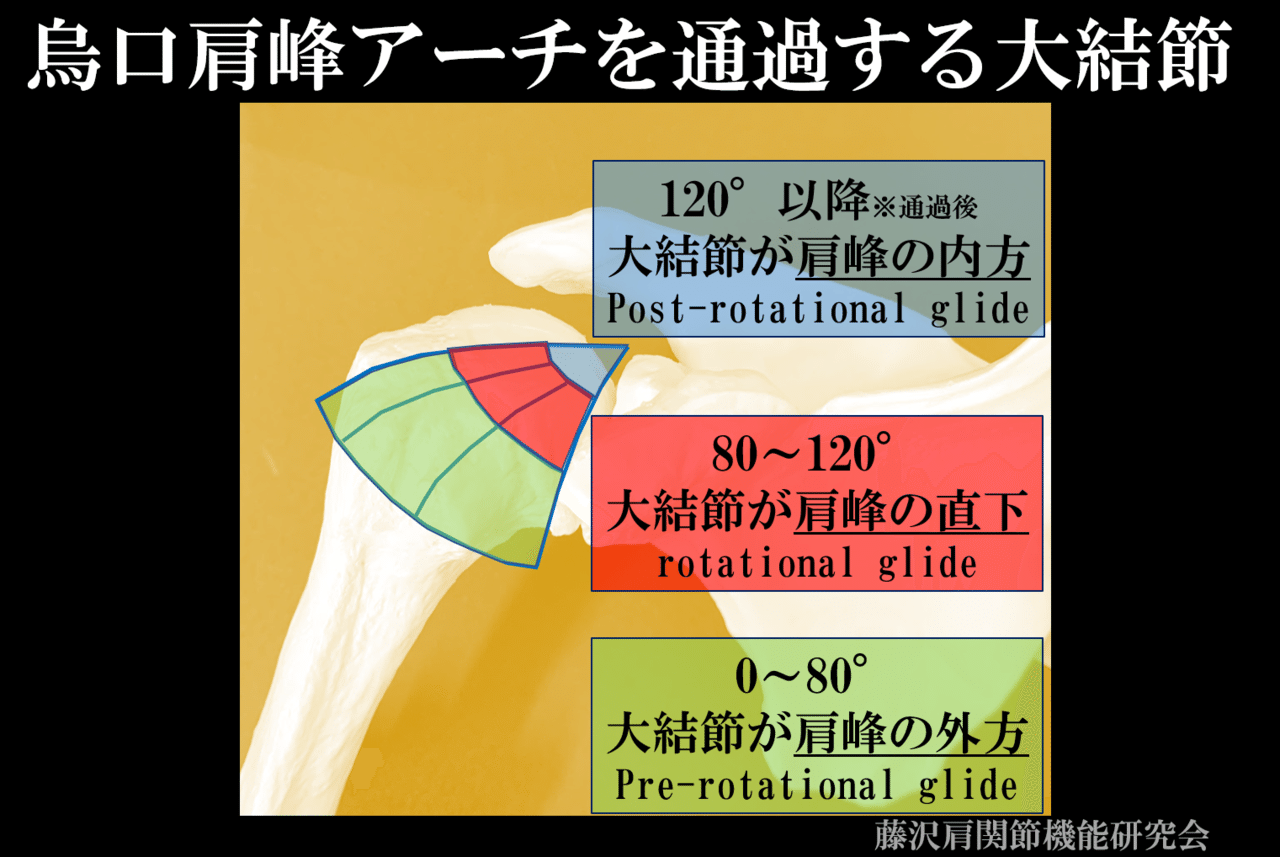

肩関節は挙上の際、大結節は3つの経路を通過しており、それらの経路も前方路、中間路、後外側路と3つに分けられるため、理論上は9つに区分されると言われています。

参考

林典雄:関節機能解剖学に基づく整形外科運動療法ナビゲーション 上肢・体幹 改訂第2版 出典:メジカルビュー

大結節が通過する3つの経路

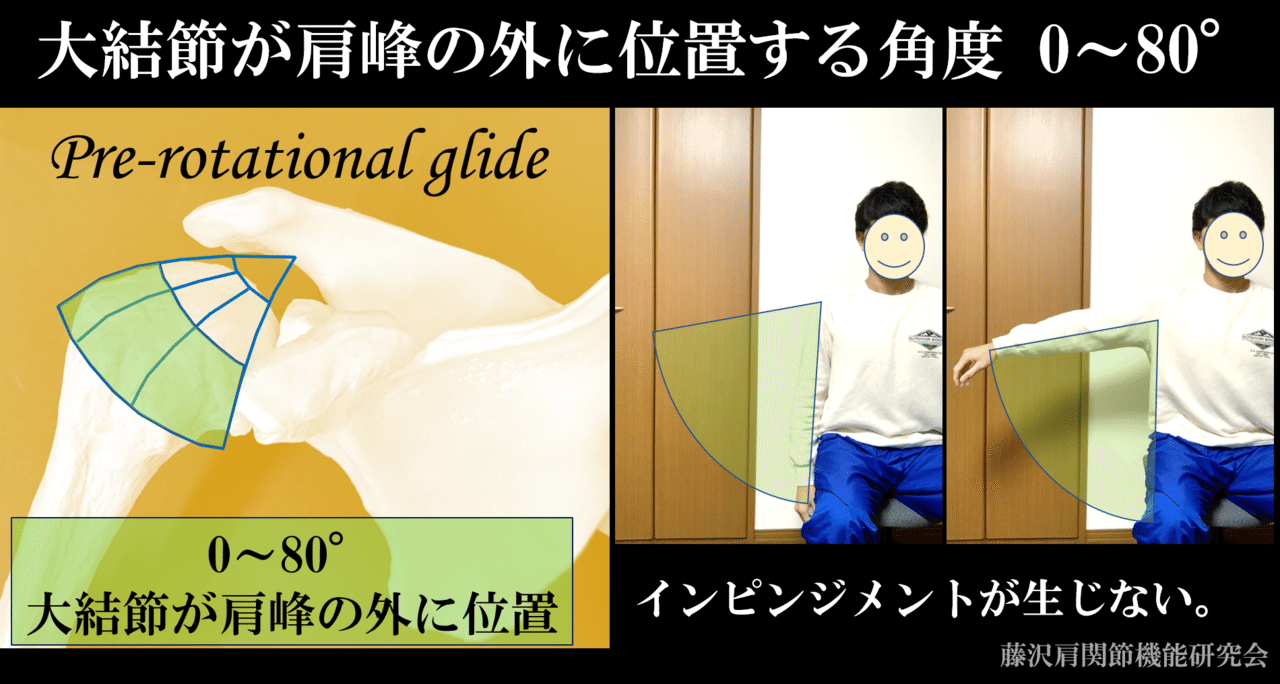

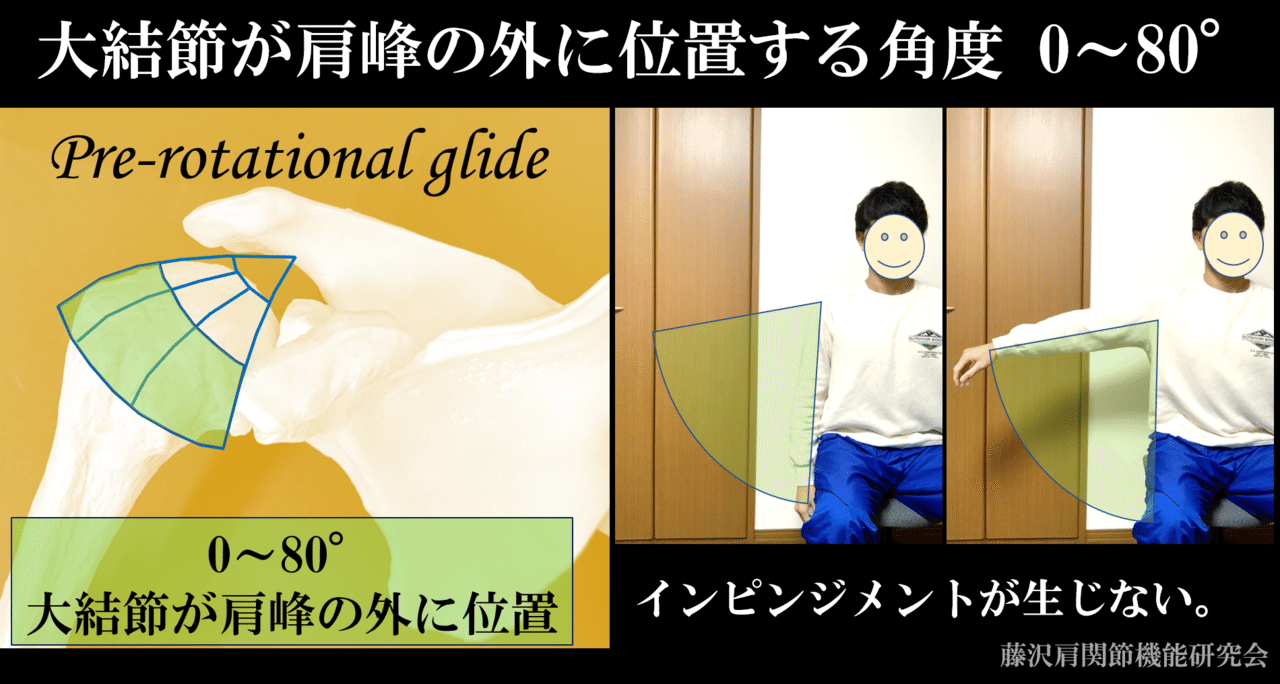

Pre-rotational glide 0~80°

rotational glide 80~120°

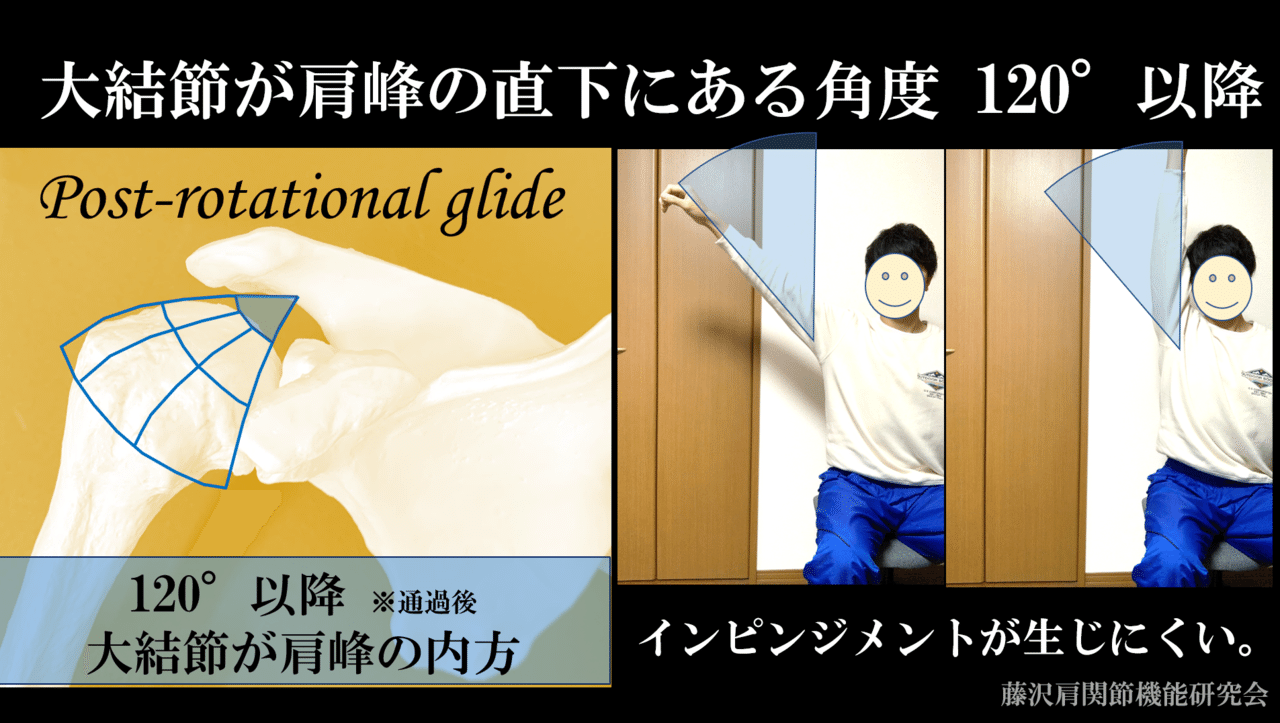

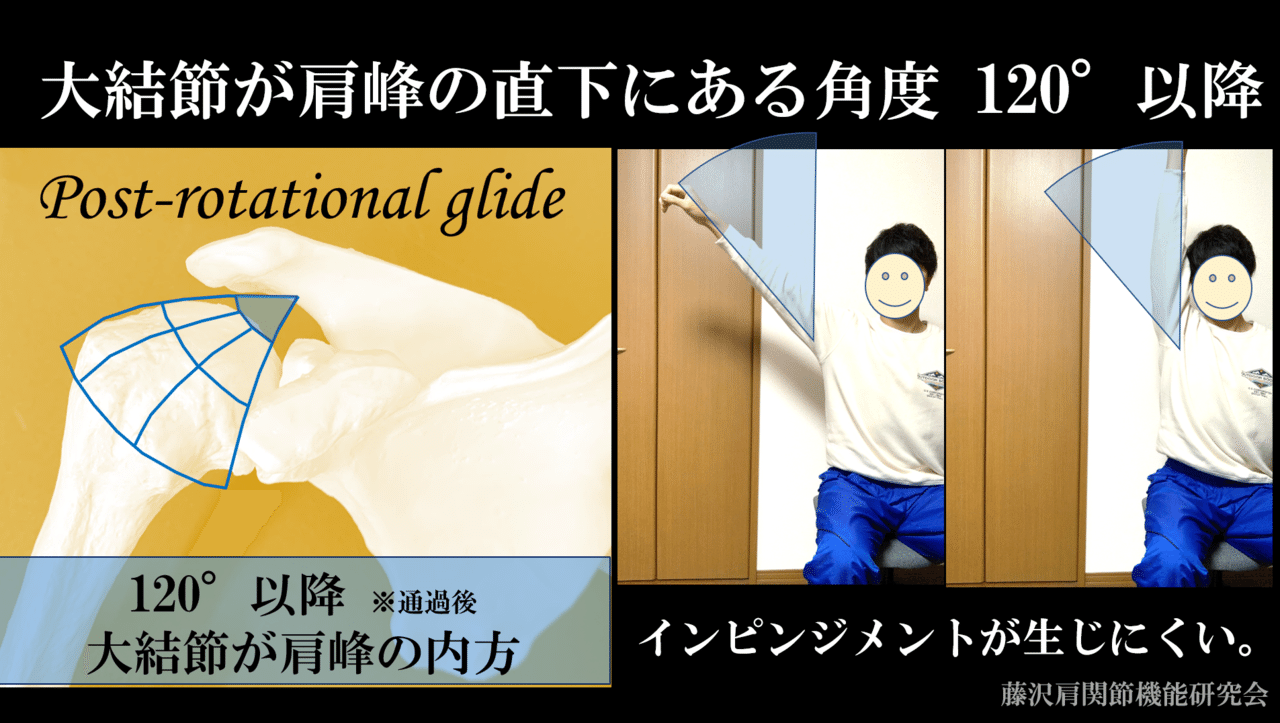

Post-rotational glide 120°以降

運動により異なる経路

前方路:屈曲運動

中間路:肩甲骨面上挙上

後外側路:外転運動

※内外旋でも異なる

そのなかでも今回は大結節が通過する3つの経路について少し掘り下げていきたいと思います。

Pre-rotational glide

Pre-rotational glideは 挙上0~80°の時期のことで、大結節が烏口肩峰アーチを通過する前段階の区間のことを言います。

基本的には0~80°の時点で可動域に制限が生じる場合は肩峰下インピンジメント以外の要素を考えるのが妥当であることがわかります。

rotational glide

rotational glideは挙上80~120°の時期のことであり、大結節が烏口肩峰アーチを通過中の区間のことを言います。

この時期はPainful arc sign(有痛弧)の60~120°とも少し似ていますね。

ちなみにPainful arc signは肩に痛みが生じる場合は腱板断裂の感度71%、特異度81%であり、信頼性も高い疼痛誘発試験としても有名ですね。

腱板損傷のMeta-analysis

JAMA Rational clinical examinationより (JAMA. 2013;310(8):837-847.)

Post-rotational glide

Post-rotational glide は挙上120°以降の時期のことであり、大結節が烏口肩峰アーチを通過後の区間のことを言います。

この時期の可動域制限も臨床では頻繁にみられるところではありますね。

大結節が烏口肩峰アーチを通過したからと言って必ずしも軽快に可動域が獲得できるというわけではないですね。

それでは実際に各区間を通過する動画を供覧してみましょう。

このように正常であれば大結節が烏口肩峰アーチをスムースに通過します。

これらのことから、Shoulder shrug signが生じている場合はPre-rotational glide(0~80°)を除外したrotational glideおよびPost-rotational glideで何らかの破綻が生じていることが考えられます。

では、ここまで解説した大結節と烏口肩峰アーチの部分だけに何らかのアプローチをすれば必ずShoulder shrug signは改善できるのでしょうか?

恐らく答えは”NO”だと思います。

そもそもShoulder shrug signは自動運動です。

基本的に自動挙上運動は肩甲上腕関節のみで遂行しません。

確かに挙上動作のほとんどは肩甲上腕関節により遂行していることは事実ですが、肩甲胸郭関節や胸鎖関節、肩鎖関節など様々な関節が複合的かつ複雑に共同して1つの動作を成し遂げています。

これらを理解しておくことでさらに臨床成績も上がりそうですね。

最後は「肩関節をみる場合は色々な関節をみましょう」というまとめ方になってしまいましたが、今回解説した肩関節挙上動作における各区画の理解は臨床上非常に重要は考え方ですので覚えておきましょう!

おまけに広義の肩関節(肩甲上腕関節、肩甲胸郭関節、胸鎖関節、肩鎖関節、etc…)を簡単に解説している記事もありますのであわせて読んでいただけるとさらに知識が深まるかと思いますので是非ご覧ください(^-^)

本日はこのあたりでおしまいです。

今後も皆様の明日の臨床に活かせる情報をお届けできればと思います✨

以上、藤沢肩関節機能研究会 郷間でした(^ ^)

参考文献

文章内に記載

ちなみに私たちが運営している肩関節機能研究会HPでは肩関節に関する記事を50記事以上投稿しています(^-^)

こちらに肩関節機能研究会HPのリンクもありますのでぜひご覧ください。

実践!ゼロから学べる肩肘の臨床マガジン

今回執筆した『ガイドラインに基づく肩関節周囲炎治療のススメ』のような内容をより詳しく丁寧に解説した記事を提供しています。

肩肘関節治療に従事している理学療法士5名が肩肘の治療に特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術共有する『肩肘マガジン』は毎月5記事以上投稿しています。

興味のある方は是非ご一読ください(^-^)

肩関節関連記事

⇩藤沢肩関節機能研究会note第1弾⇩

⇩藤沢肩関節機能研究会note第2弾⇩

⇩藤沢肩関節機能研究会note第3弾⇩

藤沢肩関節機能研究会

藤沢肩関節機能研究会では、肩関節を中心にエコーを用いた動態評価から徒手療法を学ぶ研修会を毎月藤沢で開催しています。

ご興味のある先生方はお気軽にご連絡ください(^-^)

肩関節を中心にエコーを用いた動態評価と治療技術を磨く研修会

藤沢肩関節機能研究会LINE@officialaccount

➡藤沢肩関節機能研究会勉強会情報

学生から臨床経験5年前後にフォーカスをあてたハンズオン中心の肩関節セミナー

藤沢肩関節機能研究会フレッシュマンセミナーのLINE@officialaccount

➡藤肩藤肩研究会フレッシュマンセミナー情報

自己紹介

【自己紹介】

スポーツに関わるなら絶対持っておきたいグッズ

特におすすめしたいのが全身の筋膜リリースや体幹トレーニングができちゃうフォームローラー!

一本持っているだけで全身を隈なく調整できちゃうのでちょーおすすめ(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾アスリートや優秀なトレーナーの方は必ずマイフォームローラーを持っていって過言ではないです。

パフォーマンスを上げる必見レッスン

スポーツといえば動きを鍛えるトレーニングを行うことが非常に重要です。

そこでおすすめしたいのがピラティス!ピラティスは“動き”を鍛えるトレーニングとして注目されており、多くの有名アスリートも導入しているエクササイズです。

ピラティスインストクター資格を持っている代表たけの一番おすすめはPHIピラティスのレッスンですので興味がある方はぜひ一度受けてみてください!

インストラクター資格も取れますのでトレーナーの方も必見です。

なお、おすすめはPHI Pilatesですが、信頼がおけるだけありレッスンはそれなりに高額です。体験をしたいという程度であれば、有名どころで格安のbasisがおすすめ!体験レッスンは安すぎて驚きます。

↓basisピラティスレッスン↓

専門家向けYoutube動画

CLINICIANSのYoutubeでは臨床に役立つ動画を無料で公開しています!ぜひチャンネル登録を!

一般向け体のケア&エクササイズ動画

こちらのYoutubeでは、専門家も勉強になる体のケアやパフォーマンスアップに関する動画を無料で公開しています!ぜひチャンネル登録を!

スキルアップを倍加速させるnote

noteでは無料で体の専門家向けに結果の出せる評価・治療技術をお腹いっぱいになるぐらい充実のコンテンツで提供しています!こちらもぜひチェックを!!