こんにちは、CLINICIANSの代表のたけ(@RihaClinicians )です!

本日は、足関節可動域・パフォーマンスアップの必須知識 足首の動きを改善したいならストレッチも大事だけど関節の動きを出せ!ということについて簡単に解説していきたいとおもいます。

足関節の可動域を上げるといれば“ストレッチから始めると思っている方”は必見です。

ストレッチする前に可動域運動が必要

まず、単純ですが、足関節の可動域を上げる際に重要なことがあります。

それは関節が円滑に動くということ。

足を背屈させてストレッチをしようとしても、関節が詰まってしまって円滑に動かない状態だと、いわゆるインピンジ(関節同士のぶつかりや組織の挟み込み)を起こしてしまい、無理やりもっていこうとすると組織を痛めてしまうことだってあります。

このような状態だと、筋肉も関節を守ろうとして過剰に緊張したりして上手くストレッチをかけることもできません。

つまり、ストレッチをする前に円滑に関節が動くように関節可動域運動を行っておかないといけません。

普段からきちんと考えて行っている方はそう思うんだよね。でも、これが意外に出来てない人が多いんだよ。特に、ルーチンに治療を行っているセラピストの多くはこれを聞いてハッとするかも。

見ておられるあなたは大丈夫ですか?

大丈夫な方はおそらくこの先も読む必要がありません♪不安な方は実際のやり方を丁寧に解説しているのでこの先も読み進めてみてくださいね

足関節背屈時に重要な骨の動き

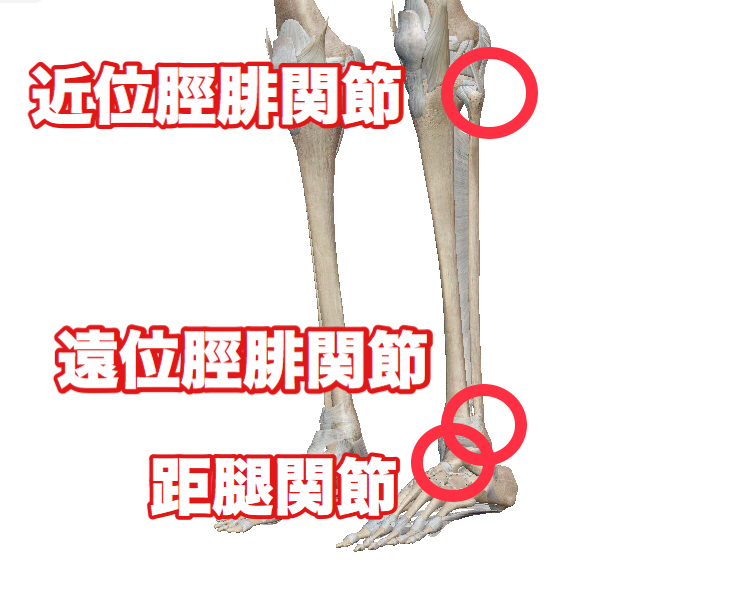

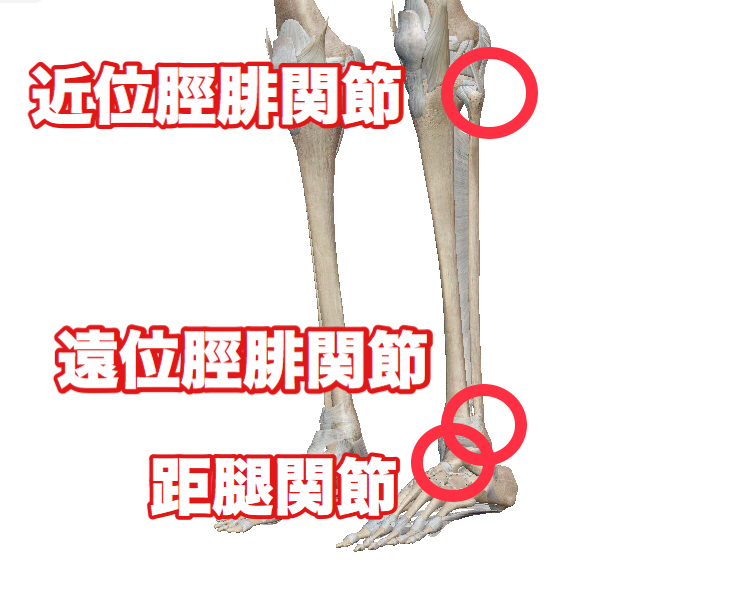

足関節背屈に関わる関節は以下の関節が重要です。

・近位脛腓関節

・距体関節

この3つの関節です!

距体関節のさらに下の距骨下関節やショパール関節(横足根関節=踵立方関節と距舟関節)も背屈に関わりますが、これらの関節よりも足関節背屈の関与は少なく、今回の方法ではモビライゼーション肢位が変わるので割愛します。

背屈時のこれらの骨の動き以下の通り。

“腓骨の離開、挙上、内旋”

“距骨の後方滑り”

足関節の背屈時には、踵骨が距腿関節(脛骨と腓骨からなる受け皿のような関節)にはまり込むように動いているため、腓骨が動いて受け皿が広がらないと距骨が早期にぶつかって可動域が減少します。

また、受け皿となる距腿関節が開く状態であったとしても、距骨そこに円滑に滑りこんでいかないと足関節の背屈の動きは出ず可動域が減少してしまいます。

よって、今回はこのような関節の動きを誘導して可動域を上げる方法(Active可動域の改善方法)をご紹介します。

足関節ROMのやり方

足関節のROMのやり方は以下の手順で行います。

①近位脛腓関節を前後方向に滑らせる

※近位脛腓関節は関節面が後方に向くような形状をしているため、厳密には後内側方向と前外側方向へ斜めに滑らせると上手く動きやすいです。

②遠位脛腓関節を母指球で挙上させ、そのまま母指球で挙上方向の圧が抜けないようにした状態を保ちながら、腓骨の内側あたりを母指で押さえて内旋の動きが入るように腓骨を動かします。

③一方の手は足首を握ります。この際、足首の裏側に指がかかるように把持します。もう一方の手は距骨頚を人差し指と母指の付け根で綺麗に覆い、反対の手で下腿が動かないように固定しつつ、距骨を後方(仰臥位であれば床面方向)へ押し込んで滑らせます。特に距骨後方の靭帯が堅い方はこの動きが出にくく後述の動きが出にくくなるので、ここでしっかり動きがでるようにしておきましょう。

④一方の手で距骨頚を把持し、もう一方の手は踵骨を把持します。距骨頚を後方へ滑らしながら同時に踵骨を下方へ牽引するように動かします。動かす方向は距腿関節・距骨の形状に沿って弧を描くように動かすと上手くいきますが、動きのイメージがしにくい方は、まず指を添えるだけで足首を動かしてみて、その後にその動きが円滑にいくように距骨を滑らせると良いです。

⑤距骨を滑らせて背屈最終域まで動かしたら、その位置でいったんキープし、下腿長軸方向に少し圧縮(下腿が少し持ち上がる程度の圧縮)を加えると、さらに背屈可動域が上がります。

近位脛腓関節を動かす際には腓骨の挙上が入っていないようですが、実際は近位脛腓関節と遠位脛腓関節は同時に動くため、足関節背屈時には近位脛腓関節の挙上も起こります。ただし、これを徒手的に行う事は難しいため、遠位脛腓関節を挙上させる際に近位脛腓関節の挙上の動きも同時にモビライゼーションするようにROMを行っていることになります。

このROMの流れの通りに行うと、初めに近位脛腓関節の動きを出しておくことができるため、遠位脛腓関節の挙上の動きを出そうとした際にも遠隔部の近位脛腓関節の挙上の動きも入りやすくなるようになっています。

ROM時に最初に近位脛腓関節を行っているのは腓骨の挙上が入りやすくしておくという意味があります。

また、同じように距骨を滑らす動きも、距腿関節が開くようにし、距骨が滑るようにしているため、ROMの順番通りに治療を行うという点が結果を出す上で非常に大切なポイントといえます。

腓骨の離開をさらにし易くするリリース筋

なお、関節の動きが良いだけではなく、もちろん筋肉もやわらかいと足関節の背屈可動域はでやすいです。

ただ、今回ご紹介したいのは、単純に下腿三頭筋をリリースすることではありません。上記のROMをやった後に、下腿三頭筋のストレッチをいきなりしない方が良いですね。

前述しましたが、足関節背屈時には腓骨の動き(離開)が重要です。色々な筋肉が影響しますが、特に腓骨と脛骨の間で両方の骨に付着してこれらを引っ張る働きをする後脛骨筋は要チェック!

後脛骨筋が固いだけで、関節の動きはよくても距腿関節の動きが悪くなりインピンジが発生しやすいので、こちらも調整するような運動療法を行うと良いです。

以下の運動はむくみと言っていますが、ハーフカットストレッチポールを軽く足趾で握って踵を下ろしていくとがっつり後脛骨筋のストレッチになります。

まとめ

以上をまとめると、以下の流れが下腿三頭筋をストレッチするまでの流れになります。こんなに手順があります!笑

①足関節ROM

②後脛骨筋リリース

③下腿三頭筋などの筋マッサージ

④ストレッチ

今までこの流れをぶっ飛ばしてやっていませんでしたか?

もしそのような感じで足関節のROMをやっていたのであれば、この方法に変更するだけでもあなたの治療技術は今すぐ格段に上がるので、ぜひ試してみてください。

足関節が円滑に背屈するようになることは、高齢者の治療であれば歩行や段差昇降、床へのしゃがみこみ、転倒回避などの能力の改善、スポーツ選手であればパフォーマンスアップや障害予防などの面で非常に重要な要素になります。

今回の方法もそういった治療にぜひ生かしてください。

本日は以上で終わります。

最後までご覧いただきありがとうございました!

参考資料

スポーツに関わるなら絶対持っておきたいグッズ

特におすすめしたいのが全身の筋膜リリースや体幹トレーニングができちゃうフォームローラー!

一本持っているだけで全身を隈なく調整できちゃうのでちょーおすすめ(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾アスリートや優秀なトレーナーの方は必ずマイフォームローラーを持っていって過言ではないです。

パフォーマンスを上げる必見レッスン

スポーツといえば動きを鍛えるトレーニングを行うことが非常に重要です。

そこでおすすめしたいのがピラティス!ピラティスは“動き”を鍛えるトレーニングとして注目されており、多くの有名アスリートも導入しているエクササイズです。

ピラティスインストクター資格を持っている代表たけの一番おすすめはPHIピラティスのレッスンですので興味がある方はぜひ一度受けてみてください!

インストラクター資格も取れますのでトレーナーの方も必見です。

なお、おすすめはPHI Pilatesですが、信頼がおけるだけありレッスンはそれなりに高額です。体験をしたいという程度であれば、有名どころで格安のbasisがおすすめ!体験レッスンは安すぎて驚きます。

↓basisピラティスレッスン↓

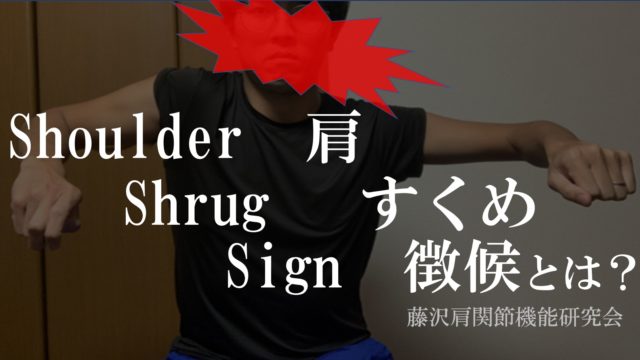

専門家向けYoutube動画

CLINICIANSのYoutubeでは臨床に役立つ動画を無料で公開しています!ぜひチャンネル登録を!

一般向け体のケア&エクササイズ動画

こちらのYoutubeでは、専門家も勉強になる体のケアやパフォーマンスアップに関する動画を無料で公開しています!ぜひチャンネル登録を!

スキルアップを倍加速させるnote

noteでは無料で体の専門家向けに結果の出せる評価・治療技術をお腹いっぱいになるぐらい充実のコンテンツで提供しています!こちらもぜひチェックを!!