理学療法士&フットケアトレーナーのだいきです!

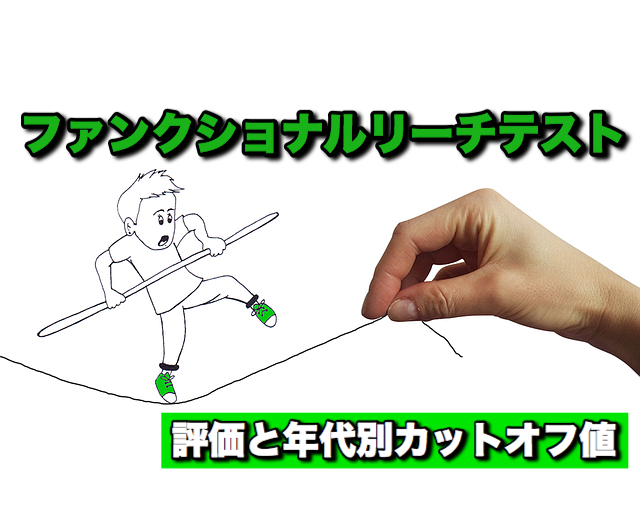

臨床でバランスを評価するときにFRT(Functional Reach Test)を評価・測定したことがあるかと思います。

本記事では、FRTの具体的な評価手順と正確な測定方法についてまとめています。

ざっくり内容を見る

FRT(Functional Reach Test)とは?

FRT(Functional Reach Test)とはDuncanによって提唱されたバランス評価の方法です。

様々な文献が出ていますが高い再現性と信頼性が報告されています。

FRTは前方への重心移動範囲を反映していると言われています。

その他の立位で評価を行うバランスとしては片脚立位やSIDE等の記事を併せて読んでいただけると参考になると思います。

FRT評価の実際

では実際の評価の手順をご説明します!

以前の記事で投稿した学生を指導する際について有用な5W1Hの形式に沿って記載しています。

※5W1Hの順番は僕の主観です。当たり前のことも記載してありますが学生指導の際には確認しつつ行った方が良いと思う点も記載しています。

WHY?(何故計測するのか)

主には静的バランス能力の指標となる

▶︎立位のバランス(前方への重心移動の範囲)を知ることが出来る

▶︎転倒のリスクを知ることが出来る

WHAT?(何を準備するの?)

▶︎メジャー(前もって壁に貼り付けて計測準備した方が効率的かもしれません)

▶︎椅子(転倒リスクが高い人や準備中に座って待っていただくために)

▶︎付箋(必ずしも必要ではないですが開始位置と最大リーチの位置を壁に付箋で貼っておくと後で確認は楽になるかと思いますし、対象者自身も視覚でわかりやすいかと思います)

WHERE?(どこでするの?)

検査中バランスが崩れた際の安全を配慮し壁があるところ、後方に椅子を設置するなど検討すると良いと思います。

またリハビリ室や病棟で行う場合も人通りが多い場所は避ける方が良いと思います。

WHO?(誰が、誰とするの?)

患者さんに行っていただきセラピストが計測しますが、検査中の転倒が無いように場合によっては近位での見守り等配慮が必要な場合もあります。

一人で難しい場合(転倒リスクがありそうで、例えば学生が評価で計測したりする場合)は二人で計測した方がより安全です。

WHEN?(いつするの?)

睡眠導入剤が効いている時等内服の都合やバイタル計測等して運動療法をすべきで無い時には実施しない方が良いと思います。

運動療法の中止の基準について等はアンダーソンの基準(土肥変法)を参考にしていただくと良いと思います。

HOW?(どうやってするの)

方法は以下の通りです。

▶︎壁の横に立ちます(開脚立位)

▶︎手は軽く握りこぶしを作り、片側の上肢を肩関節90°屈曲させます。

▶︎その状態で上肢をそのまま水平に前方リーチさせてその最大距離を測ります。

声掛けとしては

「背筋を伸ばして立ちましょう」

「そのまま両手を90°の高さまで上げてください」

「手の高さを変えないように手の先を一番遠くまで伸ばしてみて下さい」

といったように指示をします。

※開始前に既に体幹前傾・回旋しないように注意します。

※上肢を前方にリーチさせて元に戻ることを前提にしています。上肢を前方にリーチした際に足の位置が動いてしまう、リーチ後にそのまま前方に体制が崩れて元の立位に戻れない場合は計測のやり直しが必要です。

※上肢を最大前方リーチさせますのでそのまま前方への転倒に注意が必要です。

HOW2(計測した結果をどう解釈するの?)

転倒のカットオフ値が報告されています。

以下をご参照ください。

年代別FRTカットオフ値

FRT15cm未満の方がFRT25cm以上の方に比べて4倍転倒の危険性が高まると報告もされています。

以下は文献より年代別の基準値のまとめです。

高齢者の欄のあたりが臨床では有用かと思います。

| 年代(歳) | FRT(cm) |

| 20~29 | 42.71±0.78 |

| 30~39 | 41.01±.073 |

| 40~49 | 40.37±0.53 |

| 50~59 | 38.08±0.53 |

| 60~69 | 36.85±0.53 |

| 70~79 | 34.13±0.54 |

おわりに

今回は以上で終わりです。

FRTの評価・測定方法と年代別の転倒カットオフ値について簡単にまとめましたがいかがでしたでしょうか?

患者さんの安全に配慮しつつ正確に計測出来る参考になればと思います。

また学生さんや学生指導で実践する際のまとめになればと思います。CLINICIANSの記事はスマートフォンからも確認できるのでどこにいても確認できるのが利点です。

教科書や資料忘れた!やばい!なんてことにならないためにも是非チャンネル登録・ブックマークをお願いします(笑)

最後まで読んでいただきありがとうございました!

参考資料

・高齢者の機能障害に対する運動療法 運動療法学各論 [ 市橋則明 ]

・Duncan PW,et al.: Functional Reach: A New Clinical Measure of Balance.J Gerntol45:M192-197,1990

・isles RC et al:Normal values ofbalance tests in women aged 20-80. J AM Geriatr Soc52(8):1367-1372,2004

充実の“note”で飛躍的に臨床技術をアップ

CLINICIANSの公式noteでは、ブログの何倍もさらに有用な情報を提供しています。“今すぐ臨床で活用できる知識と技術”はこちらでご覧ください!

実践!ゼロから学べる腰痛治療マガジン

腰痛治療が苦手なセラピストは非常に多く、以前のTwitterアンケート(回答数約350名)では8割以上の方が困っている、35%はその場しのぎの治療を行っているということでしたが、本コンテンツはそんな問題を解決すべく、CLINICIANSの中でも腰痛治療が得意なセラピスト(理学療法士)4名が腰痛に特化した機能解剖・評価・治療・EBMなどを実践に生きる知識・技術を提供してくれる月額マガジンです。病院で遭遇する整形疾患は勿論、女性特有の腰痛からアスリートまで、様々な腰痛治療に対応できる内容!臨床を噛み砕いてゼロから教えてくれるちょーおすすめコンテンツであり、腰痛治療が苦手なセラピストもそうでない方も必見です!

実践!ゼロから学べる足マガジン

本コンテンツでは、ベテランの足の専門セラピスト(理学療法士)6名が足に特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術を提供してくれる月額マガジンです。病院で遭遇する足の疾患は勿論、小児からアスリートまで幅広い足の臨床、エコー知見などから足を噛み砕いてゼロから教えてくれるちょーおすすめコンテンツであり、足が苦手なセラピストもそうでない方も必見です!

実践!ゼロから学べる肩肘マガジン

本noteマガジンはCLINICIANSメンバーもみんな認めるベテランの肩肘治療のスペシャリスト(理学療法士)5名が肩肘の治療特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術として提供してくれます。普段エコーなどを使って見えないところを見ながら治療を展開している凄腕セラピストが噛み砕いてゼロから深いところまで教えてくれるので肩肘の治療が苦手なセラピストも必見のマガジンです!

YouTube動画で“楽しく学ぶ”

実技、講義形式、音声形式などのセラピストの日々の臨床にダイレクトに役立つコンテンツが無料で学べるCLINICIANS公式Youtubeチャンネルです。EBMが重要視される中、それに遅れを取らず臨床家が飛躍的に加速していくためにはEBMの実践が不可欠。そんな問題を少しでも解決するためにこのチャンネルが作られました。将来的に大学や講習会のような講義が受けられるようになります。チャンネル登録でぜひご活用ください♪登録しておくと新規動画をアップした時の見逃しがなくなりますよ!

※登録しておくと新規動画をアップした時に通知が表示されます。

なお、一般の方向けのチャンネルも作りました!こちらでは専門家も勉強になる体のケアやパフォーマンスアップに関する動画を無料で公開していますので合わせてチャンネル登録を!