こんにちは、理学療法士のこじろうです!

皆さんの病院でも日々転倒・転落が起きているのではないでしょうか?

色んな要因が絡み合い、転倒・転落は生じますが、理学療法士としての役割は患者の身体的な要因であるバランス障害や筋力低下などを正確にアセスメントすることだと思います。

忙しい業務の中で、「簡便」かつ「妥当性」が高く、「検者間の再現性」が良好な評価により、転倒・転落の高リスクな患者を抽出することが求められます。

そこで今回は、代表的なバランス検査と「SIDE」というバランス検査について紹介させて頂きます。

ざっくり内容を見る

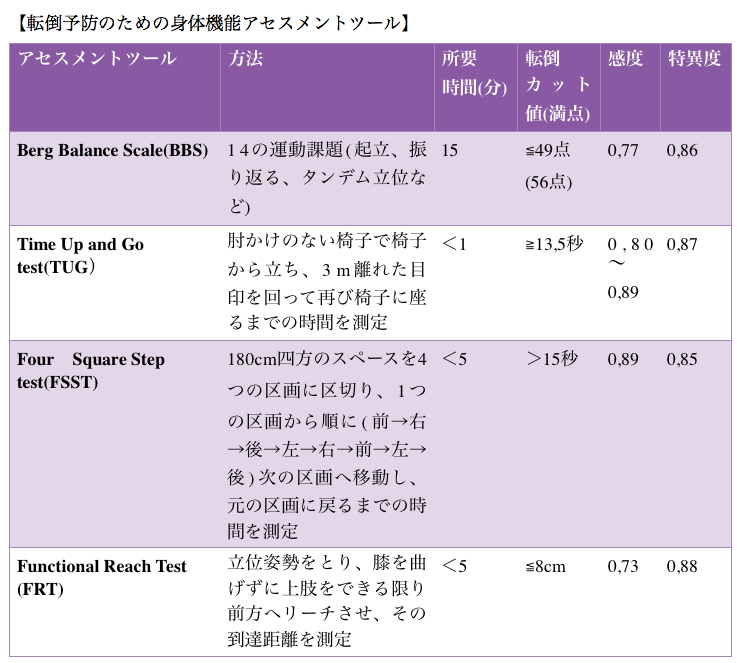

代表的なバランス検査とカットオフ値

まずは代表的なバランス検査について示します。

信頼性、妥当性が高く、臨床でよく使われるものは以下の通りです。

各評価の所要時間やカットオフ値についても掲載していますのでご参照ください。

皆さんの病院や施設では決められたバランス検査を行っているのか、それとも各個人で検査を選択しているのか様々だと思います。

しかし、検査項目によっては場所や測定時間に制限があり、思うように評価ができないことはありませんか?

そこで今回紹介させて頂くのは簡便かつ、場所を選ばずに行える『SIDE』という評価です。

SIDEについて

SIDE(Standing Test for Imbalance and Disequilibrium)はバランス保持能力を判別的に簡便に評価するテストで、静的立位バランス保持能力を6段階に分類したものです。

検査者間信頼性(Cohen’s Kappa=0,76)と、妥当性(Berg Balance ScaleとのSpearmanの順位相関係数0,93)が検証された評価であります。

簡潔にいうと、開脚立位、閉脚立位、つぎ足立位、片脚立位の順に行うものです。

以下に6つの分類を示しています。

Level 0

開脚立位を1人で保持できず、立位保持には必ず支持(自分でつかまるか介助者が支える)が必要。

Level 1

閉脚立位は5秒以上保持不能でバランスを崩すが、開脚立位の保持は可能

Level 2a

つぎ足立位は、両側とも5秒以上保持できないかバランスを崩すが、閉脚立位保持は5秒以上可能。

Level 2b

つぎ足立位は片方だけ5秒以上保持可能だが、もう一方は5秒以内にバランスを崩す。

Level 3

片脚立位は30秒以上できないが、つぎ足立位は両側5秒以上可能。

Level 4

どちらか一方で片脚立位が30秒以上可能。

ここでの「継ぎ足立位」とは、片方の踵をもう一方のつま先につけて一直線にして立つ

ことを指します。

装具の使用は許可されていますが、歩行補助具の使用は認められていません。

利き足・非利き足間の差は認められていないため、特に考慮する必要はありません。

SIDEの妥当性

回復期病棟での転倒患者36名に対してSIDE levelで検討した結果、非転倒群に比べて転倒群はSIDEレベルが低く、「SIDE level 2b以上」の方で転倒はなかったという報告があります。

つまり、バランス良好な人ほど転倒は発生しづらい、ということです。

また、回復期病棟での入院患者30名に対してBerg Balance ScaleとSIDE Levelの相関を評価した場合には0,93(p<0,01)と高く、妥当性にも優れていたとも報告されています。

短時間で測定でき、転倒に注意して行えば、ベッドサイドでも評価可能です。

この評価スケール、在宅などでも使いやすくて良いね♪

でも、転倒リスクのカットオフとして「SIDE level 2b以上」を目安に使用するところに関しては、個人的にはまだ症例数が少ない検討しかされていないと思うから、安易にこの状態を満たしていいれば自立で良いとは言い切れないね・・

従来の評価スケールとの妥当性が証明されているから転倒の評価スケールとしては良いものだと思うんだけど、その辺りは安易に考えて使ってはいけないかな。

まぁでも、どの転倒評価スケールもそれだけで使って良いというわけではなく、その他の身体的要因、認知的要因、環境要因なども加味して転倒リスクを評価して患者さんの転倒リスクを最小限になるように考える必要があると思うから、同じように使ってみて!

SIDEは道具がなくてもどこでも短時間で転倒リスクを評価できるという大きなメリットがあるので、目安として是非使ってみて♪

SIDE使用時の注意点

SIDEを使用する場合には、THAなどで股関節の内転可動域制限がある方や、術後早期の方などでは検査結果をどう解釈するかが大切であると思いますが、高齢者やバランス低下の患者をチェックする場合には簡潔な検査だと思います。

実際に検査してみると高齢者ではふらつく場合があるので、くれぐれも検査中の転倒には注意しましょう。

本日は以上で終わりです。

最後までお読み頂きありがとうございました!

参考資料

・寺西 利生:病棟における転倒予防:バランス評価尺度Standing Test for Imbalance and Disequilibrium(SIDE)とその運用.日本転倒予防学会誌 Vol.4 No.1 ;2017:5-10.

・岡村 大介:歩行の安定性にかかわる環境支援:歩行の安全性にかかわる環境支援.PTジャーナル 第51巻第5号;2017:415-426

充実の“note”で飛躍的に臨床技術をアップ

CLINICIANSの公式noteでは、ブログの何倍もさらに有用な情報を提供しています。“今すぐ臨床で活用できる知識と技術”はこちらでご覧ください!

実践!ゼロから学べる腰痛治療マガジン

腰痛治療が苦手なセラピストは非常に多く、以前のTwitterアンケート(回答数約350名)では8割以上の方が困っている、35%はその場しのぎの治療を行っているということでしたが、本コンテンツはそんな問題を解決すべく、CLINICIANSの中でも腰痛治療が得意なセラピスト(理学療法士)4名が腰痛に特化した機能解剖・評価・治療・EBMなどを実践に生きる知識・技術を提供してくれる月額マガジンです。病院で遭遇する整形疾患は勿論、女性特有の腰痛からアスリートまで、様々な腰痛治療に対応できる内容!臨床を噛み砕いてゼロから教えてくれるちょーおすすめコンテンツであり、腰痛治療が苦手なセラピストもそうでない方も必見です!

実践!ゼロから学べる足マガジン

本コンテンツでは、ベテランの足の専門セラピスト(理学療法士)6名が足に特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術を提供してくれる月額マガジンです。病院で遭遇する足の疾患は勿論、小児からアスリートまで幅広い足の臨床、エコー知見などから足を噛み砕いてゼロから教えてくれるちょーおすすめコンテンツであり、足が苦手なセラピストもそうでない方も必見です!

実践!ゼロから学べる肩肘マガジン

本noteマガジンはCLINICIANSメンバーもみんな認めるベテランの肩肘治療のスペシャリスト(理学療法士)5名が肩肘の治療特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術として提供してくれます。普段エコーなどを使って見えないところを見ながら治療を展開している凄腕セラピストが噛み砕いてゼロから深いところまで教えてくれるので肩肘の治療が苦手なセラピストも必見のマガジンです!

YouTube動画で“楽しく学ぶ”

実技、講義形式、音声形式などのセラピストの日々の臨床にダイレクトに役立つコンテンツが無料で学べるCLINICIANS公式Youtubeチャンネルです。EBMが重要視される中、それに遅れを取らず臨床家が飛躍的に加速していくためにはEBMの実践が不可欠。そんな問題を少しでも解決するためにこのチャンネルが作られました。将来的に大学や講習会のような講義が受けられるようになります。チャンネル登録でぜひご活用ください♪登録しておくと新規動画をアップした時の見逃しがなくなりますよ!

※登録しておくと新規動画をアップした時に通知が表示されます。

なお、一般の方向けのチャンネルも作りました!こちらでは専門家も勉強になる体のケアやパフォーマンスアップに関する動画を無料で公開していますので合わせてチャンネル登録を!